不動産投資でかかる税金の種類|課税される目安と節税対策も紹介

これから不動産投資を始めようとしたとき、漠然と税金がかかるのはわかっているものの、「どのような種類があるのか」「具体的にいくらかかるのか」などさまざまな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、不動産投資でかかる税金の種類と課税される目安、節税対策を紹介します。投資の利益をしっかり守るための知識として、ぜひ参考にしてください。

不動産投資で課される税金の種類

税金のことを知っておけば、将来の支出や対策が立てやすくなります。「この時期にはこの手続きを」と準備することで、不動産投資の収益増加にもつなげられるはずです。

ここでは、不動産投資で課される税金を以下のタイミング別に紹介します。

- 不動産購入時に課される税金

- 不動産運用時に課される税金

- 不動産売却時に課される譲渡所得税

- 不動産相続時に課される相続税

1. 不動産購入時に課される税金

不動産を購入するタイミングで課される税金は、以下のとおりです。

- 不動産取得税

- 印紙税

- 登録免許税

- 消費税

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を購入したあとに一度だけ納める税金です。土地と建物に対して課税されます。

不動産の購入後に都道府県税事務所へ申告することが義務付けられており(取得後30日以内に登記すれば原則申告不要)、その後送られてくる納税通知書に従って納めます。

住宅用不動産に対する基本的な計算式は以下のとおりです。

建物:不動産取得税額=(固定資産税評価額-最大1,300万円)× 3%(43%)

税率は原則4%ですが、住宅および宅地については、令和9年3月31日まで3%に軽減されています。

不動産投資を始めたら押さえておきたい9つのこと

印紙税

印紙税とは、印紙税法上で定められている課税文書を作成したときに課される税金です。契約書や領収書などが対象で、すべての文書に必ず課税されるわけではありません。

不動産投資では、以下の書類に対して印紙税が課されます。

- 5万円以上の売上代金の領収書

- 5万円以上の売上代金以外の金銭の領収書

- 土地賃貸借契約書

- 建築工事請負契約書

- 不動産売買契約書

- 金銭消費貸借契約書

領収書の場合は金額に応じた税額が、契約書の場合は記載金額に応じて印紙税額が決まります。たとえば、不動産売買契約書に記載されている金額が5,000万円だった場合、印紙税額は1万円です。

印紙税額は以下のとおりです。

【領収書の印紙税額】

| 記載金額 | 印紙税額 |

|---|---|

| 5万円未満 | 非課税 |

| 100万円以下 | 200円 |

| 200万円以下 | 400円 |

| 300万円以下 | 600円 |

| 500万円以下 | 1,000円 |

| 1,000万円以下 | 2,000円 |

| 2,000万円以下 | 4,000円 |

| 3,000万円以下 | 6,000円 |

| 5,000万円以下 | 10,000円 |

| 1億円以下 | 20,000円 |

| 2億円以下 | 40,000円 |

| 3億円以下 | 60,000円 |

| 5億円以下 | 100,000円 |

| 10億円以下 | 150,000円 |

| 10億円超 | 200,000円 |

| 記載なし | 200円 |

参照: No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

【契約書の種類ごとの印紙税額】

| 記載金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |

|---|---|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |

| 10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |

| 50万円以下 | 200円 | 200円 | 400円 |

| 100万円以下 | 500円 | 200円 | 1,000円 |

| 500万円以下 | 1,000円 | 200〜1,000円 | 2,000円 |

| 1,000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |

| 5,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |

| 1億円以下 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |

| 5億円以下 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |

| 10億円以下 | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |

| 50億円以下 | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |

| 50億円超 | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |

| 記載なし | 200円 | 200円 | 200円 |

参照:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

収入印紙の金額はいくら? 印紙の基本や種類、注意点なども紹介

登録免許税

登録免許税は、公的に不動産の所有者がだれであるかを明らかにするために必要な「登記手続き」で課される税金です。不動産取得時のほか、売買や相続で所有者が変わったり、抵当権を設定するときなどにも課税されます。

基本的な計算式は以下のとおりです。

課税標準額は、登記の内容によって異なります。不動産の場合は固定資産税評価額、抵当権の設定は債権額などが基準となり、税率もそれぞれ異なります。たとえば、投資用マンションを売買で取得した場合は「所有権移転登記」を行うため、登録免許税にかかる税率は2.0%(土地部分は1.5%)です。一方、新築時には所有権の保存登記を行うので、税率は0.4%になります。

登録免許税とは? 不動産購入や相続で発生する登録免許税を解説

消費税

消費税は、不動産投資における建物代金の10%が課されます。土地に対しては課税されません。

たとえば、不動産価格が1億2,000万円(建物6,000万円+土地6,000万円)のマンションを購入した場合、建物部分の6,000万円に課税されるため、消費税は600万円です。総額は税込1億2,600万円となり、ローンの支払い時はこのほかに利息が加わります。

また、建物代金だけではなく、仲介手数料や司法書士報酬など一部の諸費用にも消費税がかかります。

消費税の計算はどうやる? 仕組みと計算方法をわかりやすく紹介

2. 不動産運用時に課される税金

不動産の運用を始めたあと、課される税金は、以下のとおりです。

- 所得税

- 住民税

- 固定資産税

- 都市計画税

- 個人事業税

所得税

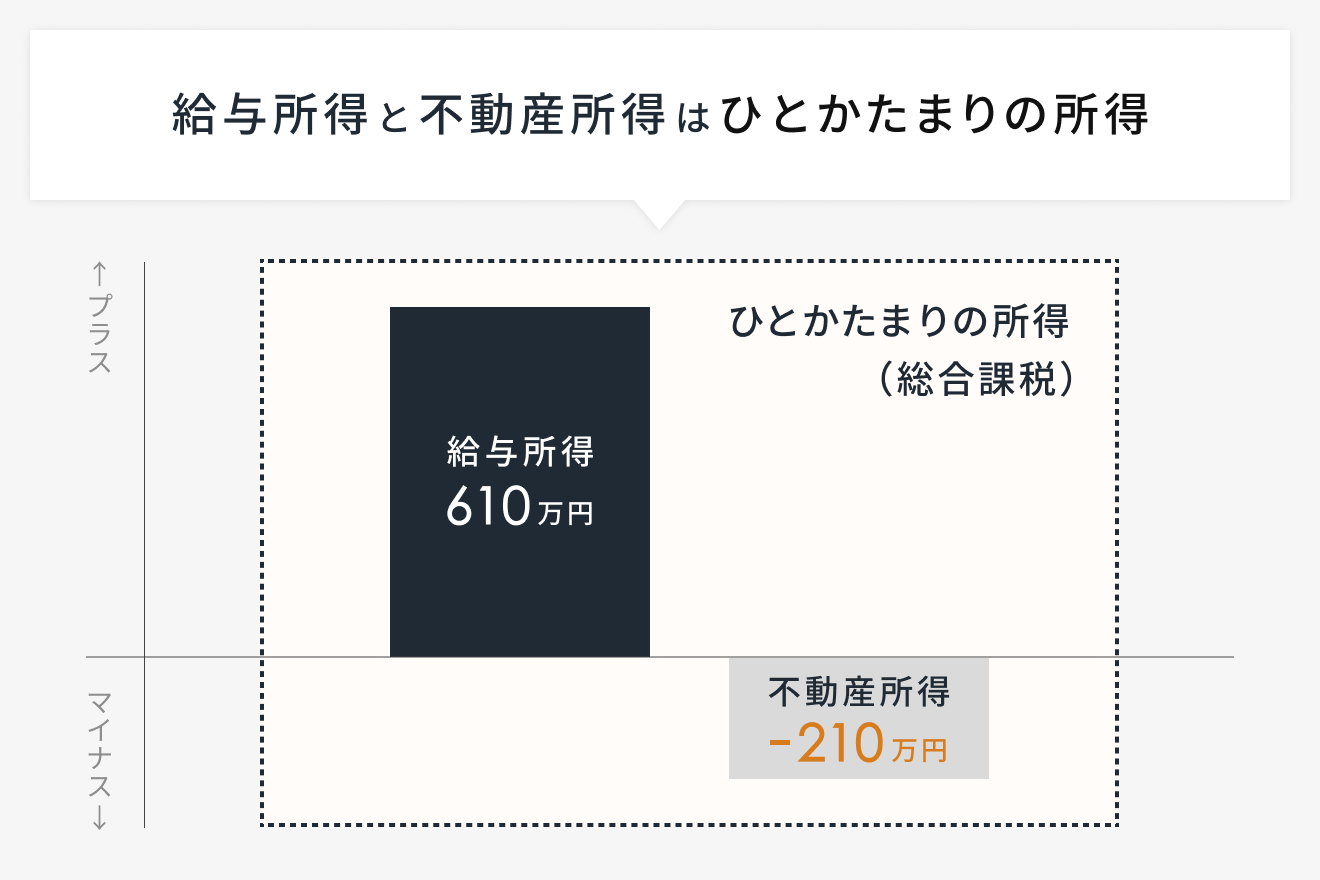

不動産投資を始めて利益が出ると、不動産所得に対して税金が課されます。不動産所得は、その所得に対して単体で税金がかかるのではなく、本業で得ている給与所得など総合課税に分類される所得とを合算して「ひとかたまりの所得」として計算するのがルールです。

なお、不動産投資を始めたばかりのときは、初期費用やローンの利息分などの経費が家賃収入を上回り、赤字になる場合があります。これにより、不動産投資による課税所得がゼロまたはマイナスになれば、所得税はかかりません。

所得税は、所得金額の区分によって税率が異なるので税率ごとに計算するのが手間です。そこで、速算表によって簡単に計算ができるようになっています。速算表の計算式は以下のとおりです。

令和19年までは復興特別所得税もあり、所得税額の2.1%分が上乗せされます。

【所得税の速算表】

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円から 1,949,000円まで |

5% | 0円 |

| 1,950,000円から 3,299,000円まで |

10% | 97,500円 |

| 3,300,000円から 6,949,000円まで |

20% | 427,500円 |

| 6,950,000円から 8,999,000円まで |

23% | 636,000円 |

| 9,000,000円から 17,999,000円まで |

33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円から 39,999,000円まで |

40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

復興特別所得税とは? 税率、計算方法などをわかりやすく解説

住民税

不動産所得が発生して所得が増えると、所得金額(所得控除後の所得)に連動して住民税にも影響があります。

住民税は、所得に応じて約10%かかる所得割と、所得にかかわらず一定の金額が課される均等割という2つの要素で構成されます。

前年の所得金額(所得割)に対して、翌年の住民税が決まります。東京都の場合、6月から翌年5月まで毎月、特別徴収(給与天引)されます。

東京都の住民税の内訳は以下のとおりです。

【東京都の個人住民税(特別区民税・都民税)の概要】

所得割

| 標準税率(年額) | |

|---|---|

| 区市町村民税 | 課税所得 × 6% |

| 都民税(道府県民税) | 課税所得 × 4% |

均等割

| 定額(年額) | |

|---|---|

| 区市町村民税 | 3,000円 |

| 都民税(道府県民税) | 1,000円 |

| 森林環境税(国税) | 1,000円 |

均等割の金額は自治体ごとに決められるため、地域によって異なる場合があります。たとえば神奈川県では、令和4年度から8年度まで「水源環境保全税」として、所得割に0.025%、均等割に300円を上乗せしています。

不動産投資による所得と住民税の関係。計算の仕組みと納税のポイント

固定資産税

固定資産税とは、不動産を所有する人に課され、市区町村に対して納める税金です。不動産を所有している間は、毎年納める必要があります。

計算式は以下のとおりです。

課税標準額は、固定資産税評価額をもとに計算されます。住宅用地には全国共通の軽減措置があります。小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m2以下)は課税標準が評価額の1/6、それを超える部分は1/3となります。税率(標準税率1.4%)は自治体ごとに上下するため、事前に確認しておくと安心です。

固定資産税評価額は、原則3年ごとに見直され、その間は同じ額が使われます。ただし地価の変動などがあれば、その途中で変わることもあります。評価額が上がれば、それにあわせて税額も上がるしくみです。

都市計画税

都市計画税は、市街化区域内に土地や建物を所有する人に対して毎年課される税金で、一般的に、固定資産税と一緒に納付します。課税対象は市街化区域のみで、農地や山林など市街化調整区域内の不動産は原則非課税です。

計算式は以下のとおりです。

課税標準額は、固定資産税評価額をもとに計算されます。また、固定資産税と同様に、住宅用地には全国共通の軽減措置があります。小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m2以下)は課税標準が評価額の1/3、それを超える部分は2/3となります。税率(最大0.3%)は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

個人事業税

個人事業税は、不動産投資の規模が大きく、不動産貸付業や不動産売買業などの事業としてみなされる場合に課される税金です。事業届を提出していなくても、確定申告の情報が都道府県に送られ、事業と判断されれば課税対象となります。

計算式は以下のとおりです。

事業主控除は一律290万円で、控除後の課税標準に税率5%を掛けて算出します。なお、赤字の場合や不動産所得が事業主控除を下回る場合は課税されません。

3. 不動産売却時に課される譲渡税

不動産を売却するときにかかる税金は、以下のとおりです。

- 所得税

- 住民税

- 印紙税

ここでは、譲渡所得に対する所得税とそれに伴う住民税について解説します。

マンション売却で税金がかからない場合は? 税制特例まとめ

所得税

土地や建物などを譲渡したときにはその譲渡益に対して、他の所得と分離して計算した所得税がかかります。

譲渡所得の計算式は以下のとおりです。

譲渡所得は分離課税に該当するため、給与や事業など他の所得と損益通算できず、不動産売却で赤字になっても他の所得税額を減らせないのが特徴です。

また、不動産の所有期間が売却しようとする年の1月1日時点で5年を経過しているか否かで大きく変わるため注意が必要です。

- 短期譲渡(5年以下):所得税30%+復興特別所得税(所得税×2.1%)

- 長期譲渡(5年超):所得税15%+復興特別所得税(所得税×2.1%)

※譲渡した年の1月1日時点の所有期間で計算する

住民税

譲渡所得に伴う住民税は、譲渡所得の課税所得金額をもとに計算します。

計算式は以下のとおりです。

譲渡益にかかる住民税は、譲渡所得が分離課税のため、それにともない税率は所有期間に基づいて、短期譲渡(5年以下)の場合は9%、長期譲渡(5年超)の場合は5%と定められています。

4. 不動産相続時に課される相続税

購入した不動産を相続するときは、以下の税金が課されます。

- 相続税

- 登録免許税

ここでは相続税のみ解説します。

相続税は、相続や遺贈などにより、不動産や現預金などの財産を取得した人に課される税金です。相続人が複数いる場合は、税額計算のためにまず課税遺産総額(相続財産ー相続債務ー基礎控除額)を計算します。次にこの課税遺産総額を実際の取得金額に関わらず法定相続分で按分し、そこに税率を掛けたものを合算し、相続税の総額を計算します。最後に、その相続税の総額をそれぞれの取得金額に応じて按分した金額から控除額を差し引いて相続税を計算します。

相続人が1人の場合の計算式は、以下のとおりです。

相続財産は個々の資産の相続税評価額を合算して計算します。不動産の相続税評価額は、土地は路線価方式または倍率方式で評価され、建物は固定資産税評価額を用います。時価よりも低く算定されることが多く、その分、課税対象となる遺産総額が小さくなるのが特徴です。現金や株式などに比べて評価額が圧縮されやすく、結果として相続税額が下がり、節税につながることもあります。

相続税の税率は以下のとおりです。

【相続税の税率】

| 法定相続分に応ずる 取得金額 |

税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 10% | ― |

| 1,000万円超から 3,000万円以下 |

15% | 50万円 |

| 3,000万円超から 5,000万円以下 |

20% | 200万円 |

| 5,000万円超から 1億円以下 |

30% | 700万円 |

| 1億円超から 2億円以下 |

40% | 1,700万円 |

| 2億円超から 3億円以下 |

45% | 2,700万円 |

| 3億円超から 6億円以下 |

50% | 4,200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

不動産投資で毎年課される税金

不動産投資で毎年課される税金は、主に以下のとおりです。

- 固定資産税

- 都市計画税(該当の場合)

- 所得税

- 住民税

利益が出なければ所得税・住民税はかかりませんが、固定資産税・都市計画税は赤字でも課されます。いずれも、保有している限り毎年発生する前提でキャッシュフローを考えるのが基本です。

不動産投資で税金が課される所得のライン

不動産投資で所得税が課される収入のラインは、不動産所得が基礎控除額を超えたかどうかです。不動産所得が基礎控除額を超えれば、所得税や住民税の課税対象となります。

給与所得がある場合は不動産所得と合算して計算するため、以下の表の「合計所得金額」に該当する基礎控除額を確認すると、所得税が課されるラインを見極めることが可能です。

【基礎控除額】

| 合計所得金額 | 基礎控除額 (令和7・8年分) |

基礎控除額 (令和9年分以降) |

|---|---|---|

| 132万円以下 (200万3,999円以下) |

95万円 | 95万円 |

| 132万円超〜 336万円以下 (200万3,999円超〜475万1,999円以下) |

88万円 | 58万円 |

| 336万円超〜 489万円以下 (475万1,999円超〜665万5,556円以下) |

68万円 | 58万円 |

| 489万円超〜 655万円以下 (665万5,556円超〜850万円以下) |

63万円 | 58万円 |

| 655万円超〜 2,350万円以下 (850万円超〜2,545万円以下) |

58万円 | 58万円 |

※カッコ内は、給与収入だけだった場合に、その合計所得金額に対応する収入の範囲を指す

収入が多くても、不動産投資にかかる経費を差し引いて赤字の場合、所得税は発生しません。

年間20万円を超えると確定申告が必要

サラリーマンが副業で得た所得が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。一方、住民税については、給与等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、申告が必要な場合があります。

申告を忘れると、あとから追加で納税が必要になる場合もあるため、手続きは早めに済ませておくと安心です。

不動産投資でかかる税金対策

不動産投資でかかる税金を抑えるポイントはいくつかありますが、まずは漏れなく経費を計上して、不動産所得を圧縮することが大切です。このとき、一番のポイントとなるのが減価償却費です。

不動産のような実物資産は、経年で価値が減ります。減った分の価値を経費として計上できるのが減価償却費のしくみです。

減価償却費を計上して不動産所得を圧縮できれば、所得税や住民税の節税につながります。あわせて、管理費や修繕費、ローン利息などの必要経費を漏れなく計上すると、不動産所得をより抑えられ、税負担を軽減することが可能です。

ただし、節税効果が大きいのは高収入の場合なので、ご自身の収入をベースにあらかじめ節税効果をシミュレーションしておくことが大切です。また、節税を意識するあまり意図的に赤字を作るのではなく、「結果的に赤字となり節税につながった」という意識で取り組む方が、健全で長く続けられる投資になります。

不動産投資の税金を理解して対策しよう

不動産投資では、購入・運用・売却(相続)などの場面ごとにさまざまな税金がかかります。どのタイミングで、どの種類の税金が発生するのかをあらかじめ把握しておけば、資金計画の精度が高まり、思わぬ負担を避けやすくなります。

また、減価償却や必要経費の計上など、適切な節税対策を取り入れることで、手元に残る利益を増やすことも可能です。

このように税金の仕組みを理解し、適切に対策を講じることが、不動産投資を長く安定して続けることにつながります。制度や税率は改正されることがあるため、最新情報を確認しながら計画を立てましょう。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

関連キーワード