【2023年確定申告】青色申告のe-Taxを初体験!

不動産投資の開始から6回目の確定申告にして、10万円の特別控除を受けました。税理士さんのおっしゃる通り、青色申告の難しさは白色申告と比べて特に変わりませんでした!

青色申告が初めてだったこともあり、取りかかるまでは例年通りの腰の重さでしたが、無事に終わって気持ちもスッキリ。青色申告にしてよかったです。

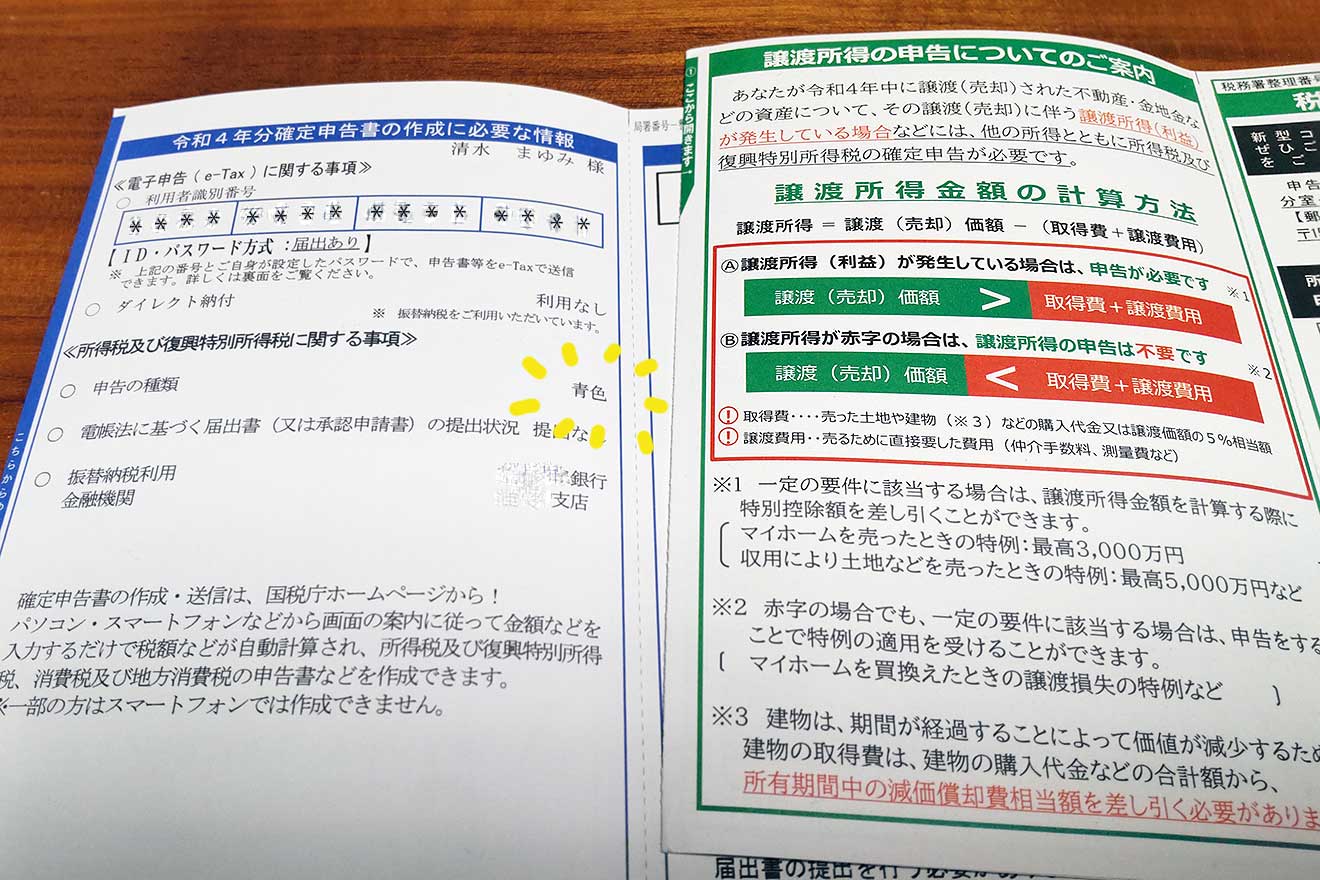

税務署から届くハガキも変わった

2022年は、不動産投資に関して新しいことが2つありました。

- 青色申告の事前準備(開業届と青色申告承認申請書を届け出た)

- 所有する物件のうち、1件を売却

1の届け出自体はとてもあっさりしたもので(詳しくは去年の記事)、特にその後やることはないと聞いていたのですが、本当に何もなかったです。

2については、譲渡所得を計算する式に当てはめたところ譲渡所得が出なかったので、申告の必要はありませんでした(売却については改めてレポートしたいと思っています)。

税務署から届いたハガキは2通。これまで譲渡所得は自分ごと化されていなかったので、毎年2通来ていたのか記憶が定かでないのですが、このハガキを見て「税務署は売却したことをわかってるんだ!」と思いました。

スマホで不動産所得の申告ができそう

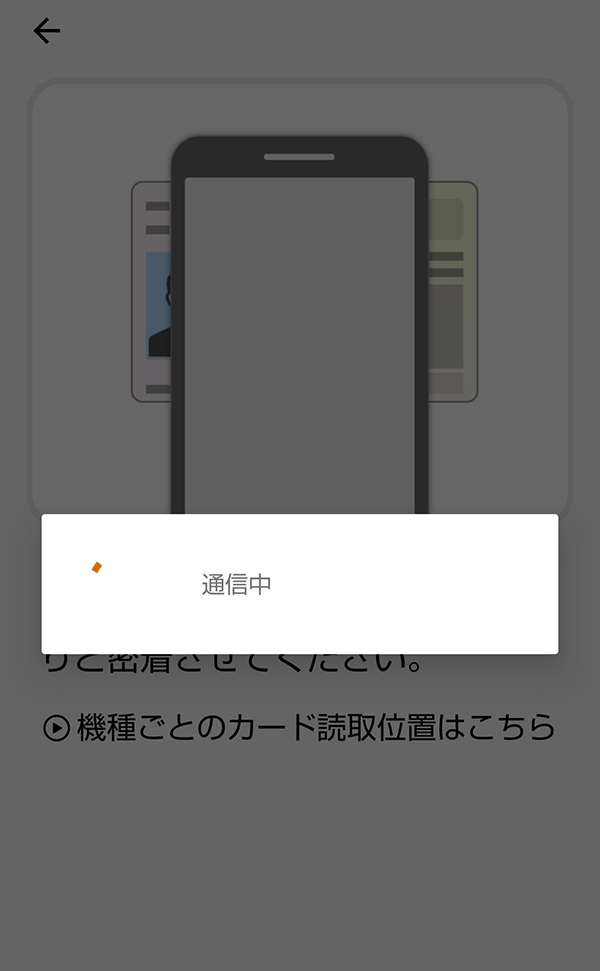

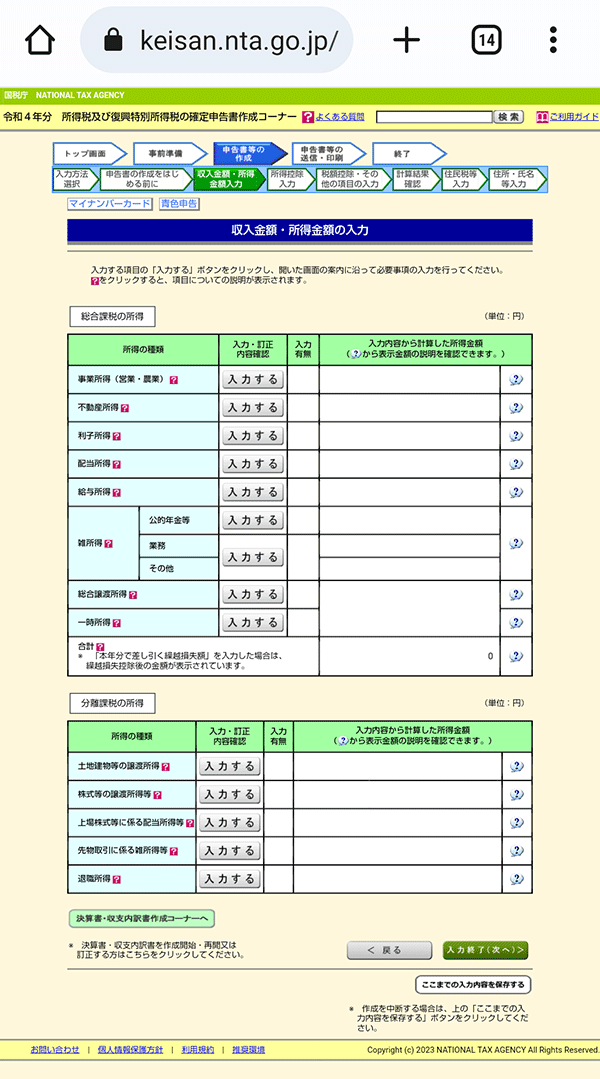

今回、不動産所得の申請もスマホでできそうだったので、途中までやってみました。まずはスマホでマイナポータルにログインするところから。

マイナンバーカードをスマホに読み込み

しかし、次のアラートが表示され、

一部「パソコン画面」が表示される場合があるとのこと

アラート通り、とっても小さい画面が出てきました。

おぉ。本当にPC画面と同じだ!(小さい)

そして、次の画面が表示されたところで諦めました。

スマホで見て「PCでやろう」と決めた

文字が小さすぎて諦めたという側面はありますが、実際に1台のスマホで複数のアプリを行き来しながらの作業は難しかったかもしれません。

確定申告をするために見返す情報・資料は、

- 家賃の入金状況や入居期間、建物所在地や面積などのデータ(RENOSY専用アプリ「OWNR by RENOSY」で確認)

- 月々のローンの利息と元金の金額(銀行のアプリか資産管理アプリで確認)

- 過去2年分の固定資産税と都市計画税の納税通知書(2つの区からの手紙を見る)

- 火災・地震保険の控除金額(保険会社からのハガキを見る)

- 管理組合の総会参加など、管理会社とのやりとり(メールとカレンダーを検索)

- かかった経費(電車料金を調べるサービスなどで確認)

と、不動産所得だけでこれだけあります。

これに加えて、給与所得の入力のため源泉徴収票も必要だし、保険やふるさと納税の控除系の入力のための書類も手元に必要です。

あちこちに散らばった資料を見ながらの作業はPCでやった方が楽だと思い、PCでログインしなおしました。

……とここまで書いて、去年リリースされたRENOSYのオーナー専用アプリの確定申告機能を使えば、事前にアプリに数字をまとめておいて、確定申告時期にスマホだけで楽に申請できたのでは、と申告が終わったあとで思いました。完全に意識が「青色申告」に持っていかれていました……。

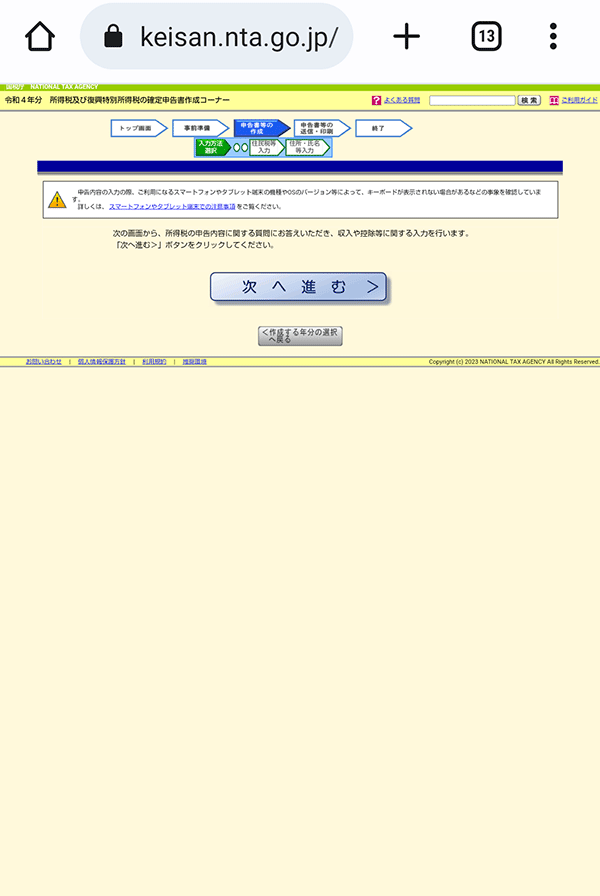

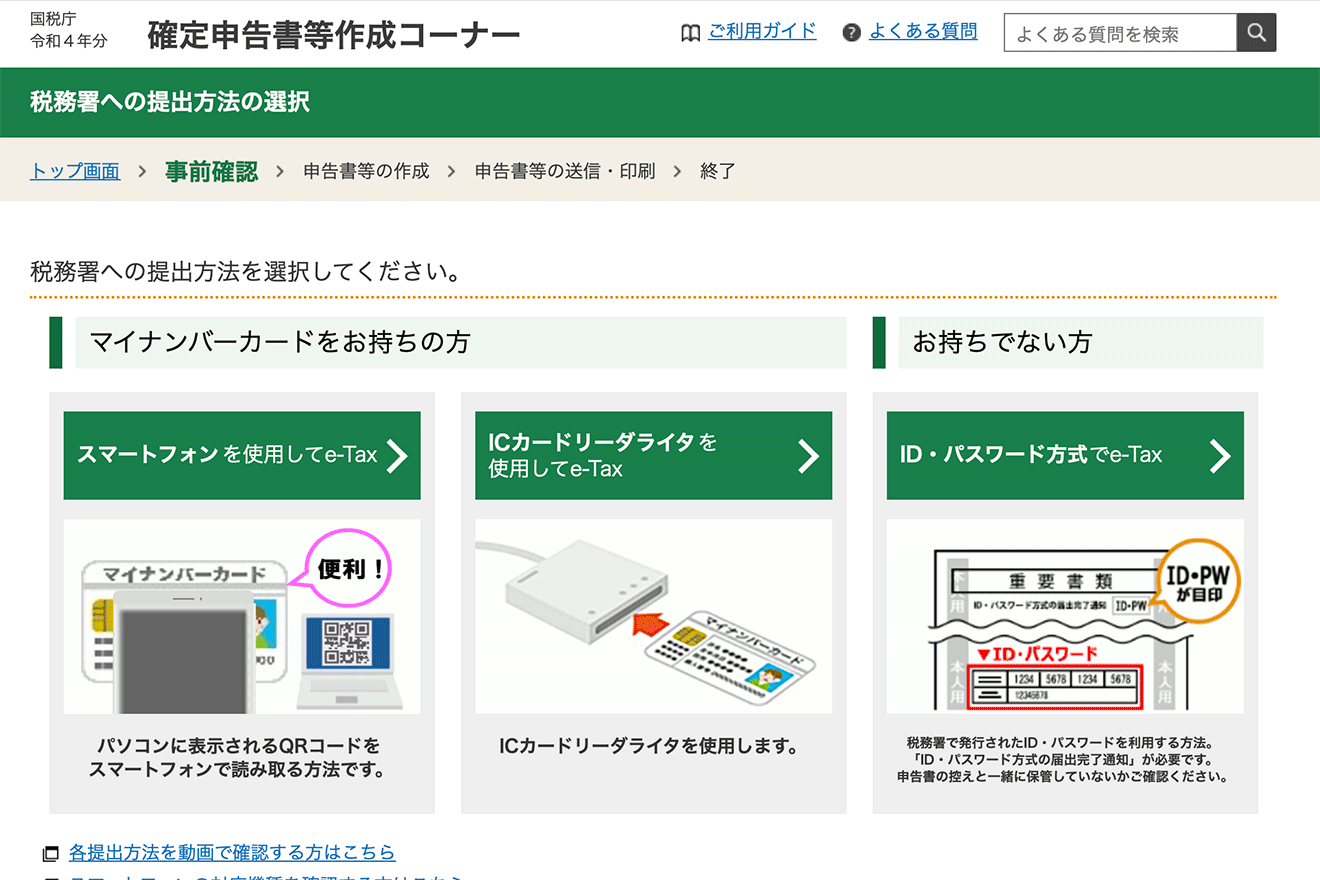

今回のe-TaxもID・パスワード方式

使い慣れてデータも蓄積されコピペも簡単なスプレッドシート管理のまま、今回もPCで確定申告を再開しました。

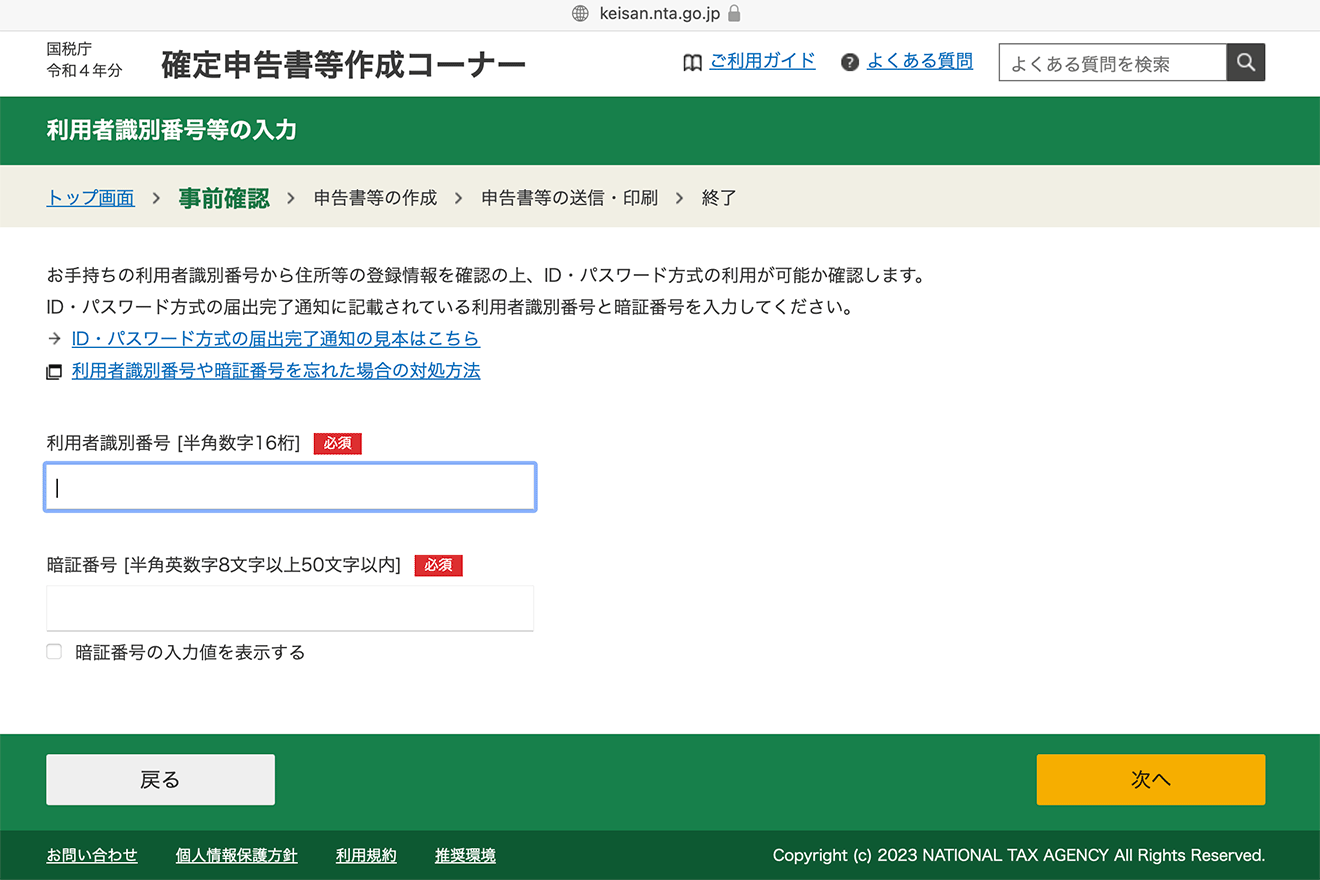

マイナンバーカードを読み取る専用機械を持っていないので、これまでと同じくID・パスワード方式でログイン(*)。

*あとでわかりましたが、PCでの作業でもスマホでマイナンバーカードを読み取る方法が使えたようです。

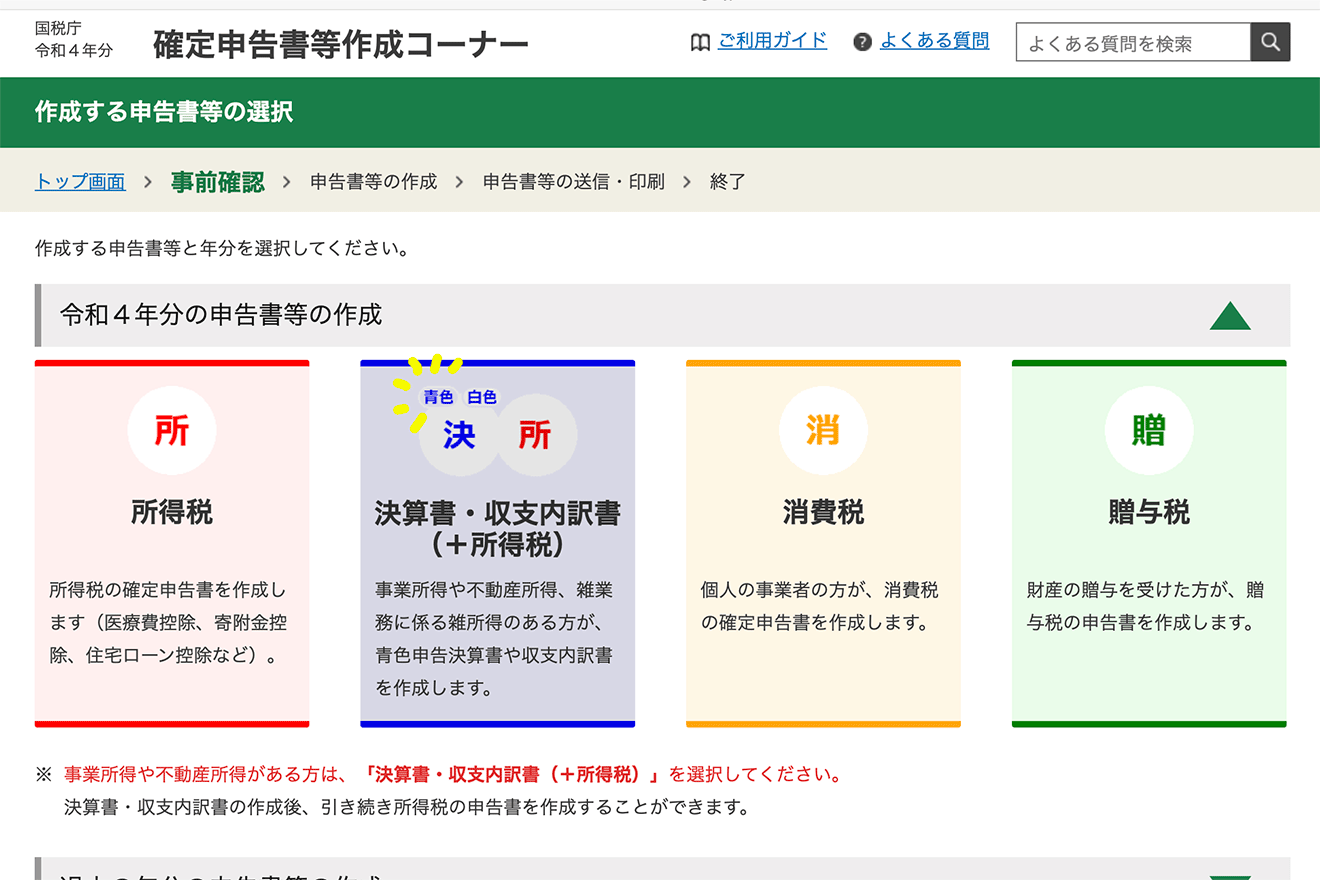

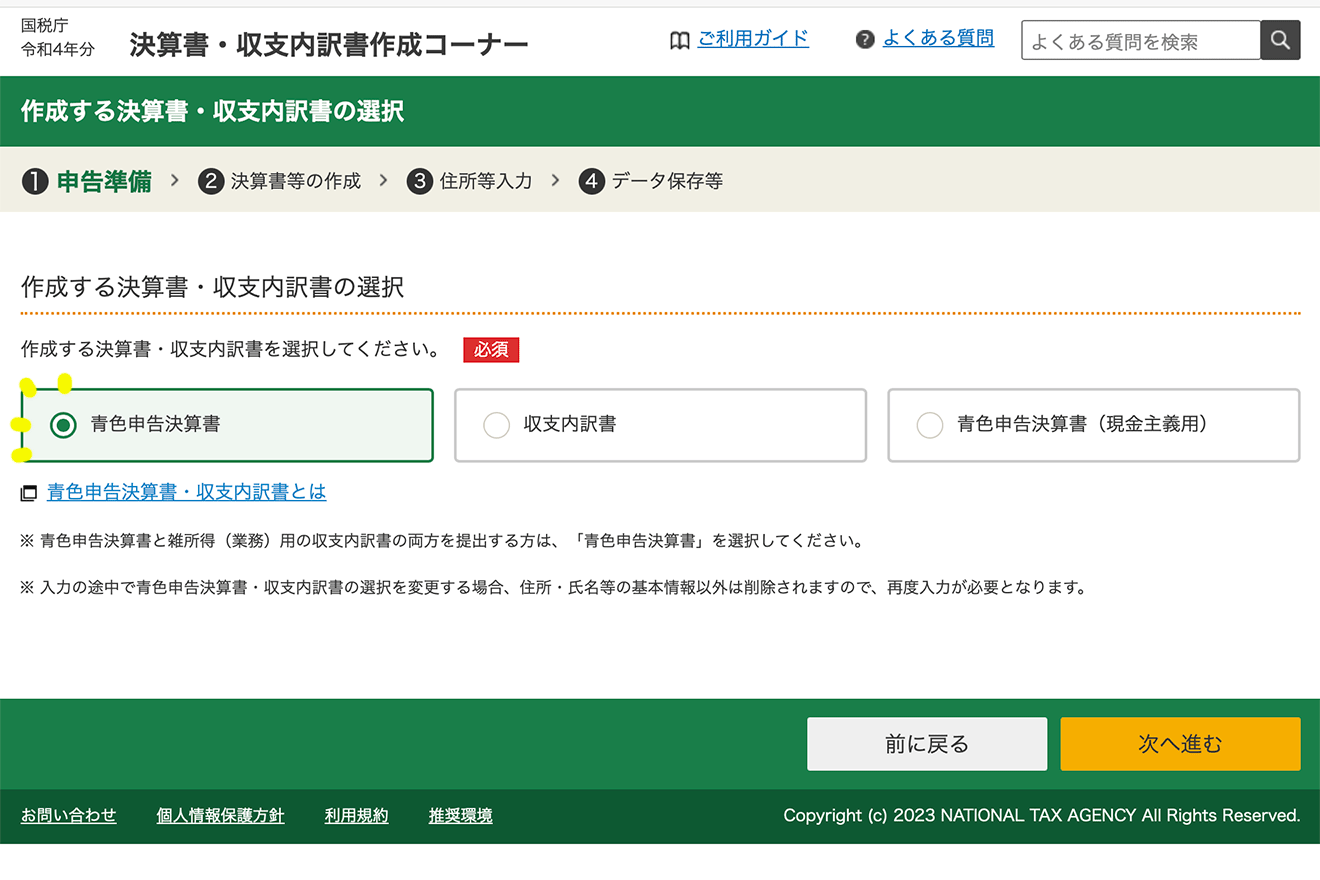

「確定申告書等作成コーナー」の入り口は、見慣れた「収支内訳書」と同じでした。「青色」と書かれている「決算書・収支内訳書」をクリック。そして、次の画面で「青色申告書」を初クリック!

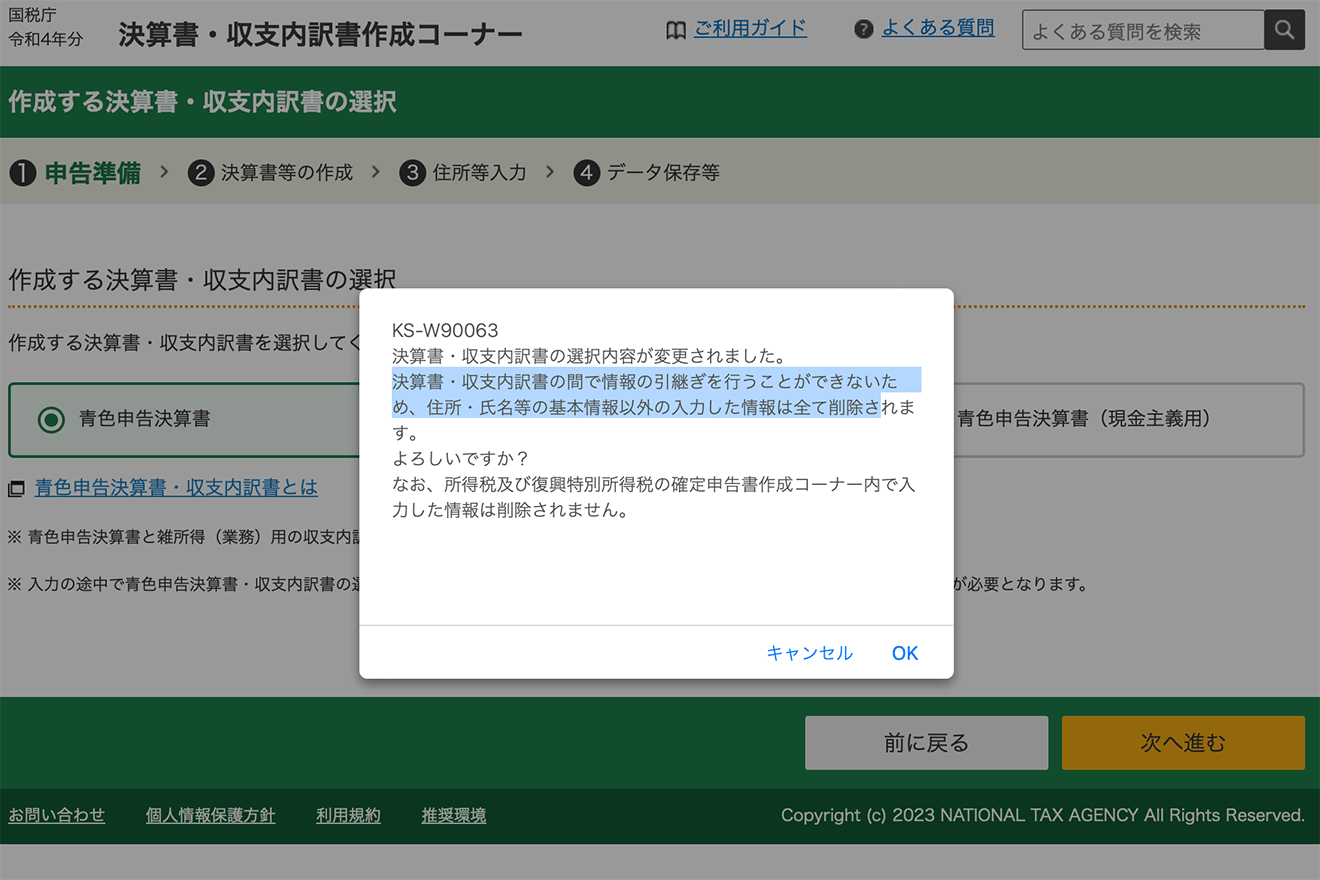

ここで、アラート画面が表示されました。

最初、このメッセージを読まずにスルーして、家賃などの入力を始めました。そして建物の住所や賃借人の契約期間などを入力し、減価償却費の入力画面までいったところで、「ゼロからデータを入れている」状態ということに気がつきました。

「去年のデータを引き継ぎ忘れたか?」と最初から戻ってやり直したところで、上記の「データが引き継ぎできない」というメッセージが目に入りました。

白→青変更で、情報の引き継ぎができなかった

白色申告から青色申告へ、提出に使う書類が変わるとそれまでの情報が引き継がれない(基本情報は引き継がれる)ということが、今回の発見でした。

減価償却費を計算しないといけないのか…………。

振り返ると、今回ここが申告時の最大の山場でした。途中で席を立って休憩をして、気をとり直してまた作業に戻ります。

減価償却費の定額法とは、毎年同じ金額が経費になること

机に戻り、改めて言葉の意味から復習します。減価償却費の計算方法は「定額法」。ということは、毎年経費として計上するのは、同じ金額。なので結論、「減価償却資産の償却率」を国税庁のPDF資料を調べて建物価格にかけ算して……という面倒な作業は必要なく、去年と同じ数字で大丈夫なはず!

ということで、去年提出したデータを見ながら入力していきました。

建物の「取得価額」と「耐用年数」の入力欄、そして「前年末未償却残高」の入力欄に、前年に提出した数字を入れたところ、「本年の減価償却費」が去年の減価償却費と同じ金額になりました!

去年売却した1件は、売るまでの月数を入力して計算。持っていた月の分だけの金額がちゃんと出てきました。

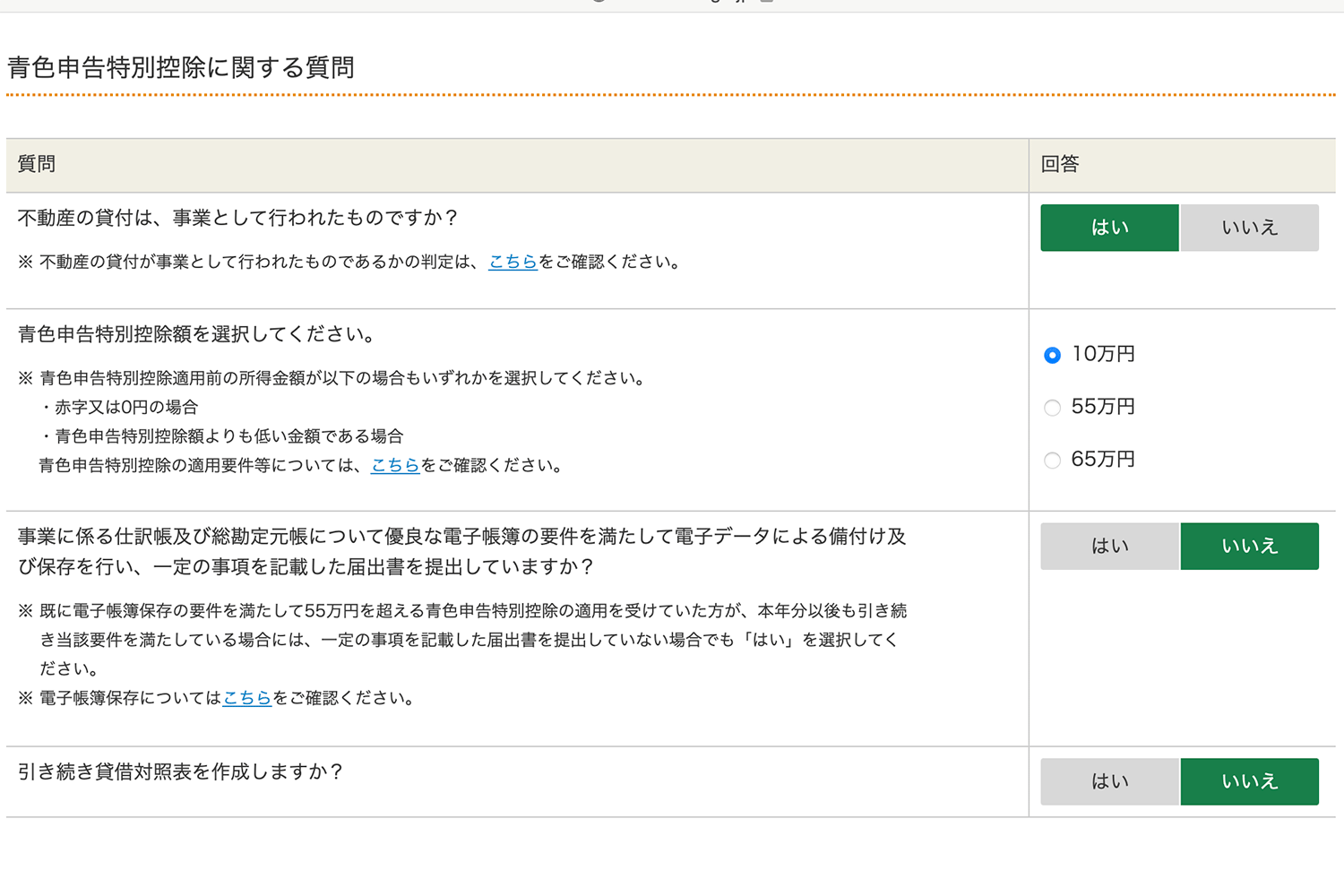

初の質問項目

入力が進んでいくと、これまで見たことのない新しい画面が出てきました。青色申告の特別控除についての質問です。私は10万円を選択します。

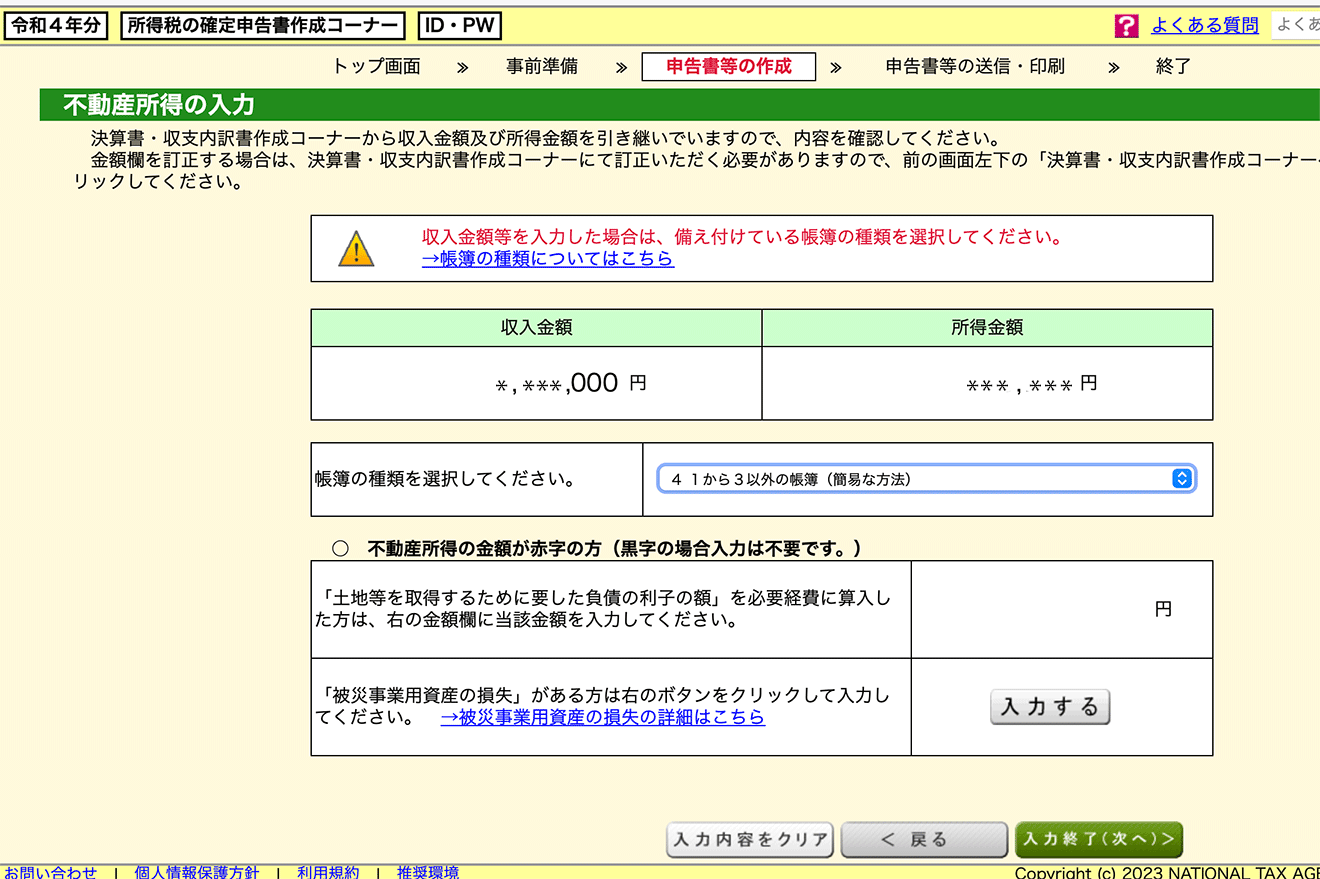

帳簿の種類で「簡易な方法」を選択して、完了!

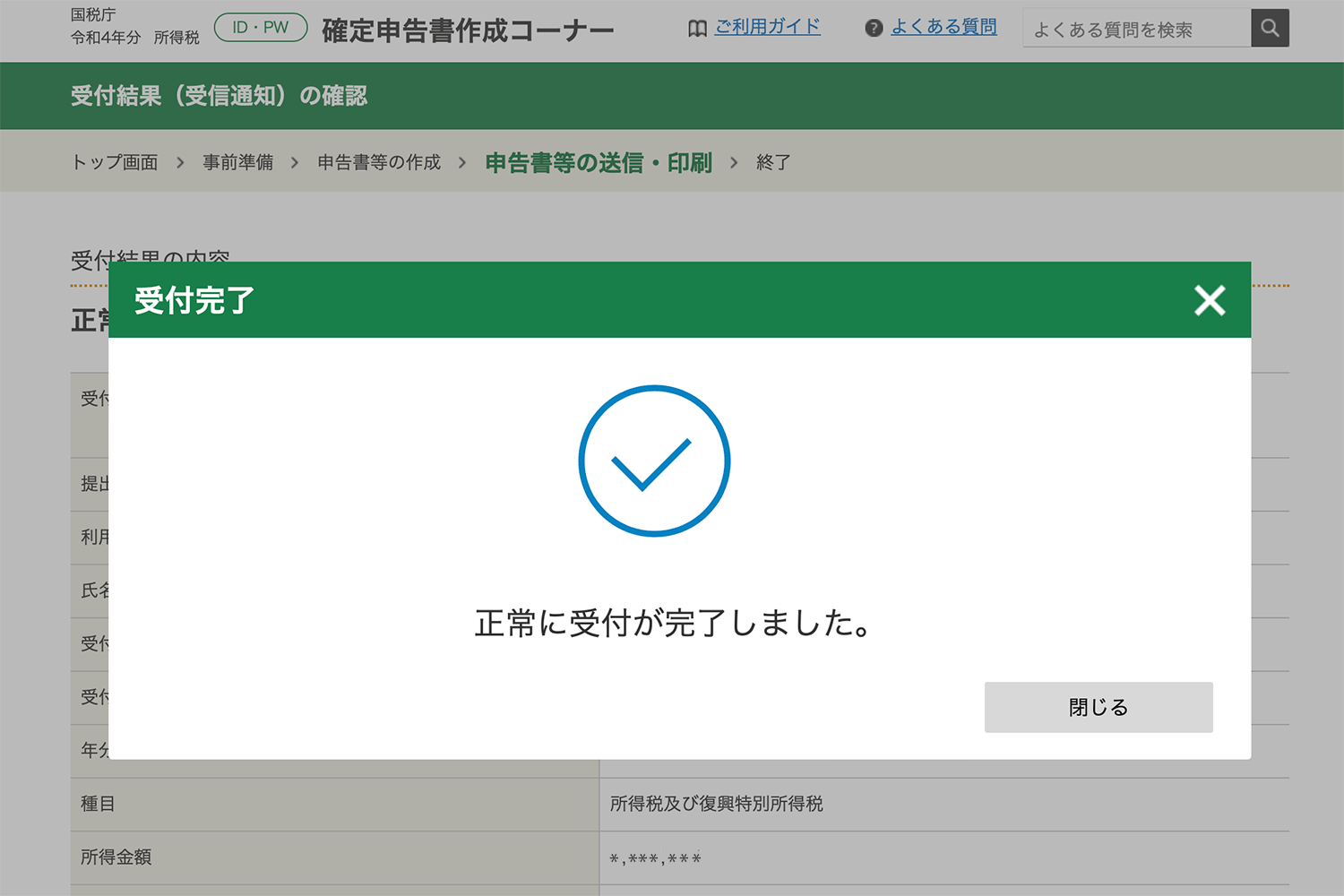

「不動産所得」の入力が終わったあと、「所得」「所得控除」の入力も終え、最終的に税を納める額(または還付される額)が表示されて、終了しました!

青色申告にしてよかったです

理事長に立候補して以来、理事長にまだまだ慣れていないこともあって、管理会社の方から連絡がくるとそれに対応する時間がけっこうかかっています。

毎月届く「管理業務報告書」に目を通すのはだいぶ慣れましたが、初めて起こることに対しては、見積書を取り寄せたり見積書を見比べたり、提案資料を読んだりと、ゼロからのことで時間がかかります。

例えば防犯カメラの交換が発生した際には、「レンタル」「リース」「買取」の意味の違いなども調べつつ確認をしていくという感じで、資料を見て即座に判断はまだまだできない状況です。

費用として「数字に表せない業務」分を、10万円の特別控除で相殺できるなと、青色申告にしてよかったと思いました。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

関連キーワード