不動産投資は公務員でもできる? 成功例やおすすめの理由を紹介

公務員の副業は法令で禁止されていますが、一定の条件を満たした場合は副業として不動産投資が認められています。加えて、公務員は一般的な会社員よりも不動産投資に向いている職業といえる側面があります。

本記事では、公務員が不動産投資できる条件や公務員にこそおすすめな理由、始める際の注意点を詳しく解説します。

記事の後半では、実際にRENOSY(リノシー)で不動産投資を始めた公務員の事例を紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

公務員の副業禁止に関する3つの法律

公務員は、基本的に法律により副業が禁止されています。公務員の副業(兼業)に関する具体的なルールは、国家公務員法(第103条、第104条)と地方公務員法(第38条)の条文に記されており、主に営利目的の活動が制限されています。

1. 国家公務員法 第103条「私企業からの隔離」

国家公務員法第103条では、国家公務員が営利企業との関わりを持つことについて制限を定めています。

第百三条(私企業からの隔離)

引用:国家公務員法第103条|e-Gov法令検索

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

これは一般職の国家公務員が本業に専念し、公正な職務の執行を確保するための規定です。営利企業との関わりを持つことで、職務上の判断が利益に左右されたり、公務の信用が損なわれたりするリスクを防ぐことが目的とされています。

国家公務員法第103 条に基づく自営兼業

なお103条の第2項に次の条文があります。

② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

引用:国家公務員法第103条|e-Gov法令検索

不動産等賃貸、太陽光電気の販売、農業等は「自営」に該当し、この第2項の承認が得られれば、国家公務員でも不動産投資を始めることが可能です。

2. 国家公務員法 第104条「他の事業又は事務の関与制限」

国家公務員法第104条では、営利企業以外の事業や事務への従事についても制限が設けられています。

第百四条(他の事業又は事務の関与制限)

引用:国家公務員法第104条|e-Gov法令検索

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

本条文は、公務員が営利企業以外の事業や事務に従事する場合、報酬の有無にかかわらず内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可が必要であることを定めています。これには非営利団体の役職だけでなく、その他のあらゆる事業や事務が含まれます。

前条(第103条)で禁止されている営利企業との兼業とは異なり、職務の公正な執行の確保・公務の信用の確保・職務専念義務の確保が確認できれば、許可を得て報酬を受ける兼業も可能です。

3. 地方公務員法 第38条「営利企業への従事等の制限」

地方公務員については、地方公務員法第38条で副業に関する規定が定められています。条文は以下のとおりです。

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

引用:地方公務員法第38条|e-Gov法令検索

地方公務員は、営利企業の役員に就任したり、自ら営利企業を経営したり、報酬を得て事業や事務に従事したりする場合、任命権者(市長、知事など)の許可を受ける必要があります。

国家公務員法と比べると、地方公務員法では「任命権者の許可」という点が異なります。所属する自治体に直接相談できる仕組みとなっています。

ただし、パートタイムの地方公務員(非常勤職員)の一部については、この規則の対象外とされています。地方公務員の場合、各自治体が独自に副業に関する規則やガイドラインを定めていることがあるため、所属する自治体の規定を必ず確認する必要があります。

令和8年4月より、国家公務員の兼業・不動産投資の承認基準が変更に

従来より、国家公務員は一定の基準を満たせば申請不要、一定規模以上の場合でも許可が下りれば不動産投資を始めることができました。

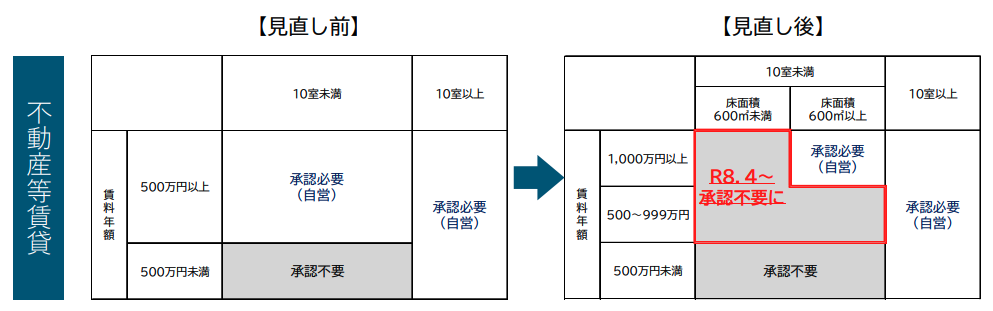

近年は時代の変化に則して公務員にも副業を認める動きが出てきており、2025年12月の人事院発表によると、2026年4月から国家公務員の「自営兼業制度」が見直されます。参照:自営兼業制度の見直しについて |人事院

職員の有する知識・技能をいかした事業(ハンドメイド品の販売、スポーツや芸術の教室など)や、社会貢献に資する事業(地域振興イベントの主催や、高齢者対象の買物代行など)が基準を満たせば承認可能となり、不動産投資を始める際の承認基準も以下のように見直されます。

引用:自営兼業制度の見直しについて |人事院

年間賃料に関わらず、10室未満・床面積が600㎡未満の場合は「承認不要」となります。承認が必要な基準は、10室未満・床面積が600㎡以上・年間賃料1,000万円以上、10室以上の場合となります。

地方公務員においては、独自のガイドラインを定める自治体も出てきています。2017年の兵庫県神戸市を皮切りに、奈良県生駒市、宮崎県新富町など、副業事例は全国に広がっており、「地方を元気にする」「人材不足をカバーし活性化する」など、それぞれの考え方に基づいて実行されています。

不動産投資を公務員が行うための条件

公務員でも条件をクリアすることで、不動産投資を始めることが可能です。上述のとおり、国家公務員については人事院による統一的な承認基準が新設されます。2025年12月時点で発表されている内容に則して解説します。

規模が10室未満・床面積が600㎡未満であること

承認不要

規模が10室未満・床面積が600㎡未満

承認が必要

- 規模が10室未満・床面積が600㎡以上・年間賃料1,000万円以上

- 規模が10室以上(床面積や年間賃料に関わらず承認が必要)

なお、地方公務員の場合は「人事院規則」とは別に独自の副業規則を設けている可能性があるので、上長や関連部署の担当者に必ず確認しましょう。

管理会社に管理を委託すること

公務員は入居者募集や契約手続きといった管理業務を、管理会社に委託することが必須です。自身で管理業務を行うと業務量が増え、本業に支障をきたすとみなされるためです。

ただし、公務員以外の方が不動産投資を行う場合にも、管理業務を管理会社に委託するのが一般的なため、管理の委託は公務員に限った話ではありません。管理会社への委託費はもちろん発生しますが、時間と手間を大幅に節約できることを考えると、メリットの方が大きいといえるでしょう。

また、プロの管理会社に任せることで、入居者募集や物件管理の質が向上し、安定した運用が期待できます。ただし、管理会社の選定は投資の成否を左右する重要な要素であるため、実績や評判、提供サービスの内容を十分に確認する必要があります。管理会社の探し方は、以下の記事をご参考にしてください。

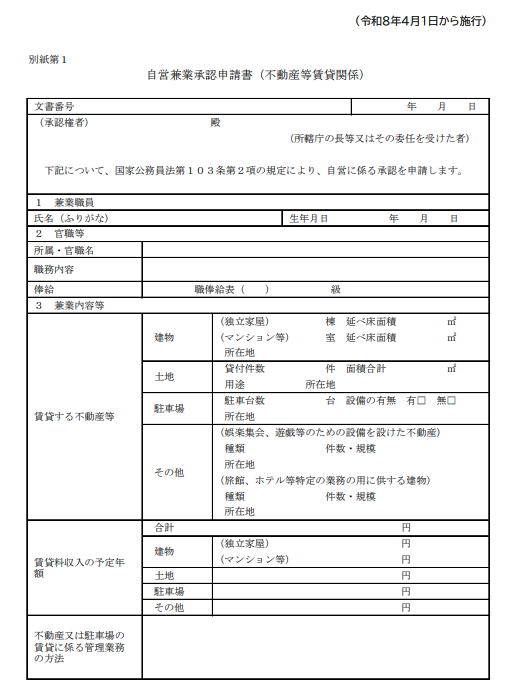

引用:「自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)」人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について(昭和31年8月23日職職―599)より|人事院

不動産投資が公務員におすすめな3つの理由

不動産投資が公務員におすすめの理由は、以下の3つです。

- 信用力が高くローンの審査が通りやすい

- 本業との両立がしやすい

- 安定した給与所得があるため長期運用がしやすい

それぞれ詳しく解説します。

1. 信用力が高くローンの審査が通りやすい

不動産投資において、公務員の大きな強みは金融機関からの高い信用力です。不動産投資用のアパートやマンションなどを購入する際は、一般的に不動産投資ローンを利用しますが、ローン審査では勤務先の企業規模や年収、勤続年数などの属性情報が重視されます。

安定した収入が見込め、社会的信用も高い公務員は、金融機関から返済能力が高いとみなされます。そのため「融資を受けやすい」「低金利での借り入れがしやすい」といった恩恵を受けられる場合が多く、不動産投資を始めやすい環境にあるといえるのです。

また、公務員は定年まで雇用が保証されており、長期的な収入の見通しが立てやすいことも、金融機関からの信用力を高める要因となっています。公務員の安定性は、不動産投資ローンの審査において大きなアドバンテージとなり、よりよい条件での融資につながります。

2. 本業との両立がしやすい

本業との両立のしやすさも、公務員に不動産投資をおすすめする理由の一つです。

不動産投資を始めると、入居者の募集や契約手続き、家賃の回収、建物の維持管理など、さまざまな業務が発生します。本業が忙しく副業に時間を割くのが難しい公務員は、これらの賃貸管理業務を管理会社に委託することが必須です。管理会社に業務を委託することで、不動産投資にかける手間を削減でき、本業に支障を出すことなく安定した不労所得を得ることが可能です。

さらに、不動産管理のプロに任せることで、入居者対応や建物メンテナンスなどが適切に行われ、長期的な資産価値の維持につながります。突発的なトラブルやクレームへの対応も管理会社が行うため、本業への影響を最小限に抑えられるでしょう。

3. 安定した給与所得があるため長期運用がしやすい

一般的に公務員は収入が安定しているため、長期の収支計画が立てやすく、長期間のローンも組みやすいのが特徴です。このため、物件の取得から売却までの出口戦略を含め、長期的な視点で投資計画を立てることが可能です。

収入の安定性を活かした投資の選択肢を検討できることも、公務員の不動産投資における大きなメリットといえるでしょう。さらに、将来的な昇給や退職金の見通しも立てやすいため、ライフプランに合わせた投資計画を作成できます。

このように、安定した収入基盤を活かしてより計画的で安定した不動産投資を実現できることが、公務員の大きな強みといえます。

公務員が不動産投資をするときの5つの注意点

公務員が不動産投資をする際の注意点は、以下の5つです。

- 副業規定に抵触しないか事前に確認する

- 収支の管理をしっかりする

- 不動産投資の知識を身につける

- 確定申告が必要になる

- 物件・パートナー選びは慎重にする

それぞれ詳しく解説します。

1. 副業規定に抵触しないか事前に確認する

公務員に不動産投資が認められる条件を満たしていても、副業の規定に抵触するケースがあります。

地方公務員の場合は、各自治体で独自の条件が定められており、規定違反により減給や懲戒免職などの処分を受ける可能性もあります。不動産投資を始める前に副業の規定に抵触する可能性について、担当の窓口に確認することが大切です。

そのため、相続は承認申請が通りやすいケースの一つとなっています。承認申請の際は「貸借条件一覧表」「物件概要書」「管理委託契約書」などの書類を用意しておくとスムーズです。

2. 収支の管理をしっかりする

不動産投資は、毎月の家賃収入が期待できるものの、ローン返済や固定資産税、管理費、修繕積立金など多くの支出が発生します。また、空室リスク、突発的な設備故障など、収支計画に大きく影響する要因も考慮する必要があります。

3. 不動産投資の知識を身につける

不動産投資を始める前に、オーナーとしての適切な知識を身につけることも重要です。公務員の場合、管理業務は管理会社に委託することが必須ですが、賃貸経営の最終的な責任者はオーナーである自分自身です。

賃貸経営は、収益性とリスク管理の両面から適切な判断が求められるビジネスといえます。成功のためには、収支計算や市場分析など、経営に必要な知識とスキルを段階的に習得することが重要です。

そのため、投資を始める前に、不動産市場の動向や収支計画の立て方、リスクヘッジの方法など、オーナーとして必要な知識を積極的に学ぶことが大切です。不動産投資セミナーへの参加や専門書の購読、経験豊富なオーナーへの相談なども効果的な学習方法といえるでしょう。

4. 確定申告が必要になる

不動産投資を始めると、毎年の確定申告が必須となるケースがほとんどです。物件から利益が生じる場合はもちろん、経費が収入を上回り損失が発生する場合でも必要です。

原則、確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行う必要があり、不動産所得の金額や必要経費、減価償却費など、細かな計算が求められます。確定申告を怠ったり、誤った申告を行ったりすると、追徴課税やペナルティが科される可能性があります。

そのため、確定申告が必要だと理解をしておきましょう。より専門的な内容になると税理士のような専門家のサポートが必要ですが、なかには税務サポートを行う不動産投資会社もあります。

初めての不動産投資で不安がある方は、物件選びから出口戦略までを一貫してサポートしてくれる会社を選んでみましょう。

不動産投資に確定申告は必要? やり方から税理士への依頼料まで解説

5. 物件・パートナー選びは慎重にする

不動産投資用の物件を購入する際、現在の条件だけでなく、中長期的な視点から物件を選ぶ必要があります。たとえば、中古物件が割安だからといって購入したものの、「古くて入居者が見つからない」「修繕費が多くかかった」などの問題が考えられます。公務員に限った話ではありませんが、目先のことだけでなく、さまざまな視点から熟考して判断すべきでしょう。

また、不動産会社のようなパートナーとなる存在も重要です。特に公務員の場合は、管理会社に委託することが必須となります。信頼できる管理会社を見つけることが不動産投資の成功にもつながります。

信頼できる管理会社を見分けるポイントは主に以下の2つです。

- これまでの実績

- 実務を担う担当者の対応

管理会社の実績が豊富であり、所有している物件と近しい物件の管理を担当しているかは必ずチェックしましょう。担当者との相性は、実際に会ってみて円滑なコミュニケーションがとれるか、積極的な提案をしてくれるか、など、安心して任せられるかどうかを総合的に判断することをおすすめします。

【ワンルームマンション投資】賃貸会社の選び方

公務員が不動産投資を始める際に覚えておきたい代表的なリスク

不動産投資を始めるなら、事前にリスクを理解し、適切な対策を講じることが成功への近道です。不動産投資の代表的なリスクには、以下の3つがあります。

- 空室リスク

- 家賃滞納リスク

- 修繕リスク

それぞれ解説します。

1. 空室リスク

空室リスクとは、入居者が退去した後、次の入居者が見つからない期間が発生するリスクです。空室期間中も管理費の支払いやローン返済は継続するため、収支が悪化します。空室リスクを抑えるために重要なのは立地選びで、特に初心者は以下のような需要の高い場所を選ぶことが大切です。

- 駅近(徒歩15分以内)

- 都心部

- 大学や企業が多いエリア など

人口減少が進む地方や、周辺に商業施設や交通機関が少ないエリアは、空室リスクが高まる傾向にあります。

2. 家賃滞納リスク

家賃滞納リスクとは、入居者が家賃を支払わないリスクのことです。家賃を滞納されると、毎月の収入が途絶えるだけでなく、督促や法的手続きに時間とコストがかかります。滞納が長期化すると、最終的には裁判所を通じた明け渡し請求が必要になり、弁護士費用や裁判費用など追加のコストが発生するのもデメリットです。

入居審査では、以下のような点をチェックし、支払い能力を慎重に見極めます。

- 勤務先

- 年収

- 勤続年数

- 過去の滞納歴 など

家賃保証会社への加入と厳格な入居審査を組み合わせることで、家賃滞納リスクを大幅に軽減できます。

3. 修繕リスク

修繕リスクとは、設備の経年劣化や突発的な故障により修繕費用が発生するリスクです。エアコンや給湯器、水回り設備などは、使用年数が長くなるほど故障のリスクが高まります。突発的な出費に備えて、毎月の家賃収入から修繕費を積み立てておくなどの対策が必要です。

購入前に建物の状態を確認することが大切です。修繕履歴や今後の修繕計画を確認し、予想される修繕費用を事前に把握しておきましょう。

公務員の不動産投資の成功例

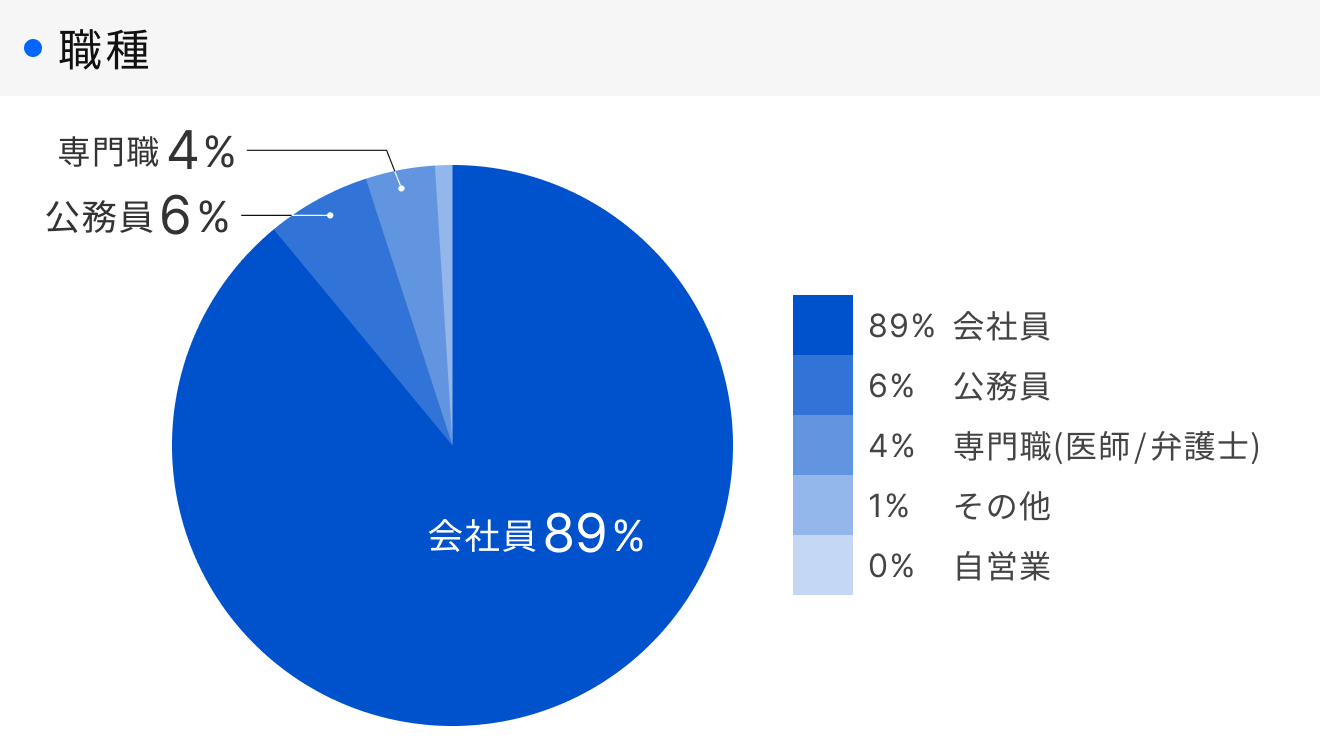

RENOSY(リノシー)の顧客動向レポートによると、成約した顧客でもっとも多いのは会社員で、それに次ぐ約68%が公務員です(2025年7月〜9月度調査)。

実際に副業として不動産投資を始めている人がいることがわかります。

事例)公務員30年の信用力を活かして5物件の投資を実現

30年以上公務員として勤務してきた倉島さんは、20代の頃から株式投資を始めており、投資への関心を高く持っていました。しかし、結婚して4人の子育てが始まると余裕がなくなり、投資からいったん距離を置きました。

子どもたちが独立して、資金的な余裕が生まれたことから再び投資を考えるようになった矢先に妻が他界。妻の死亡保険金を「現金で持っていても目減りする」との考えから、不動産投資を始めることを決意しました。

当初は不動産投資に対して「怪しげな雰囲気」を感じていましたが、勉強を重ねるうちに「着実な投資」だと認識が変わったそうです。公務員の信用力を活かして、東京で2件、福岡で1件、地元で1件、さらに定年退職後に退職金で大阪に1件と、計5件の物件を所有。

特にRENOSY(リノシー)を選んだ理由の一つは、購入までの手続きがパッケージ化されている点です。以前、地元の不動産会社で購入した際は煩雑な手続きや融資審査に苦労しましたが、RENOSYでは融資先選定から所有権移転まで一貫してサポートを受けられる点を高く評価しています。

現在はバングラデシュで働きながら、年金に不動産収入が加わることで気持ちにゆとりができたと実感。「意味なく遠ざける、意味なく怖がるのは違う」と語り、リスクを適切に管理しながら、自身の許容範囲で投資を行うことの重要性を伝えてくれました(取材時)。

| 【ご購入時データ】 1〜3件目 年代:50代 職業:公立中学校校長 購入年月:2019年7月、9月 購入件数:3件 購入物件データ:東京都2件、福岡県1件 4件目 年代:60代 職業:ダッカ日本人学校教員 購入年月:2022年4月 購入件数:1件 購入物件データ:大阪府1件 |

現金で持っていても目減りする。だから都心部に不動産を持ちました

公務員の不動産投資でよくある質問

公務員が不動産投資を始める際によく抱く質問は、以下のとおりです。

- 確定申告で職場に知られるのか?

- 5棟10室ギリギリ(9室や4棟)は問題ないのか?

- 相続した物件の場合はどうなるか?

- 地方公務員は条件が違うのか?

- 配偶者名義で不動産投資をすれば問題ないのか?

それぞれ解説します。

1. 確定申告で職場に知られるのか?

確定申告をしただけで、直ちに職場へ伝わるわけではありません。ただし、住民税の徴収で気づかれるケースはあります。通常、会社員や公務員の住民税は、給与から天引きされる「特別徴収」によって納付されます。不動産所得が発生すると住民税額が増えるため、特別徴収のままだと、職場の経理担当者に「住民税が高い」と気づかれる可能性があります。

気づかれないようにするには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄で、徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に変更することです。これにより、不動産所得分の住民税は自宅に届く納付書で支払い、給与所得分のみが職場で天引きされます。

もっとも、5棟10室未満、かつ年間家賃収入500万円未満という基準を守っていれば、規定上は問題ないため、本来は隠す必要はありません。むしろ、必要に応じて上司や人事担当部署に事前相談しておくことで、後からトラブルになるリスクを防げます。

2. 5棟10室ギリギリ(4棟や9室)は問題ないのか?

5棟10室「未満」という規定であるため、戸建てであれば4棟まで、マンション・アパートであれば9室までは問題ありません。「未満」とはその数字を含まないという意味なので、5棟や10室ちょうどになると基準超過となります。

なお、戸建てとマンションを組み合わせて所有する場合は、一般的に戸建て1棟をマンション2室分として換算します。この換算ルールを用いることで、物件の組み合わせも可能です。たとえば、戸建て2棟とマンション5室の場合は「2棟×2室+5室=9室相当」となり、基準内に収まります。

規模が基準に近づいている場合は、必ず事前に確認したうえで慎重に判断しましょう。あわせて、年間家賃収入が500万円未満であることも必要条件となるため、両方の基準を同時に満たしているか人事担当部署に確認することが重要です。

3. 相続した物件の場合はどうなるか?

相続した不動産であっても、5棟10室や年間家賃収入500万円の基準を超える場合は、自営兼業承認申請が必要です。相続により、本人の意思とは関係なく多くの物件を取得し、結果として基準を超えてしまうケースもあります。

相続が発生した場合は、速やかに人事担当部署へ相談し、必要な手続きや対応方針を確認しましょう。

4. 地方公務員は条件が違うのか?

地方公務員の場合、地方公務員法第38条および所属自治体の服務規程に基づいて副業の規定が定められています。基本的な考え方は国家公務員と同じですが、地方自治体によっては独自の規定を設けている場合があります。

そのため「5棟10室未満」「年間家賃収入500万円未満」という基準も、自治体によって異なる可能性があります。必ず所属する自治体の服務規程や兼業に関する規則を確認し、不明点は人事担当部署に問い合わせましょう。

5. 配偶者名義で不動産投資をすれば問題ないのか?

配偶者名義で不動産投資を行う場合でも、実質的に公務員本人が関与していると判断されるリスクがあるケースもあります。物件選定や資金提供、管理業務への関与などがあると、名義だけ配偶者にしていても副業とみなされる可能性も否めません。

たとえば、本人が物件を探して購入手続きに立ち会い、頭金を負担している場合などでは、実質的な所有者は本人だと判断される可能性があります。また配偶者名義で購入しても、資金の出所が本人であれば、配偶者への贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

配偶者が自分の収入と判断で完全に独立して投資するなら問題ありませんが、本人が関与するなら自分の名義で規定を守って投資するほうが安全でしょう。

不動産投資は公務員にとっておすすめの副業

与信の高さや本業との両立のしやすさを踏まえると、公務員が不動産投資を始めるのはメリットがあるといえます。ただし、副業規定に抵触しないかどうかの確認は必須です。

また、本業がある以上、多くの時間は割けないもの、安定して収益を上げられる物件を選べるか、安心して任せられるパートナーに出会えるかといった点は通常よりも重要になってくるでしょう。ポイントを押さえて、慎重に進めていくことをおすすめします。

※東京商工リサーチによるマンション投資の売上実績(2024年3月調べ)および投資用不動産会社の売上原価調査(2024年10月調べ)

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

関連キーワード

引用:

引用:

引用:

引用: