【人生100年時代のお金マップ】生まれてから亡くなるまでにどんなお金がいくらかかる?

人生とお金は切っても切り離せないもの。何をするにもお金がかかります。生まれてから亡くなるまでにどんなことがあり、それにどのくらいのお金がかかるのか、「人生のお金マップ」で俯瞰してみましょう。

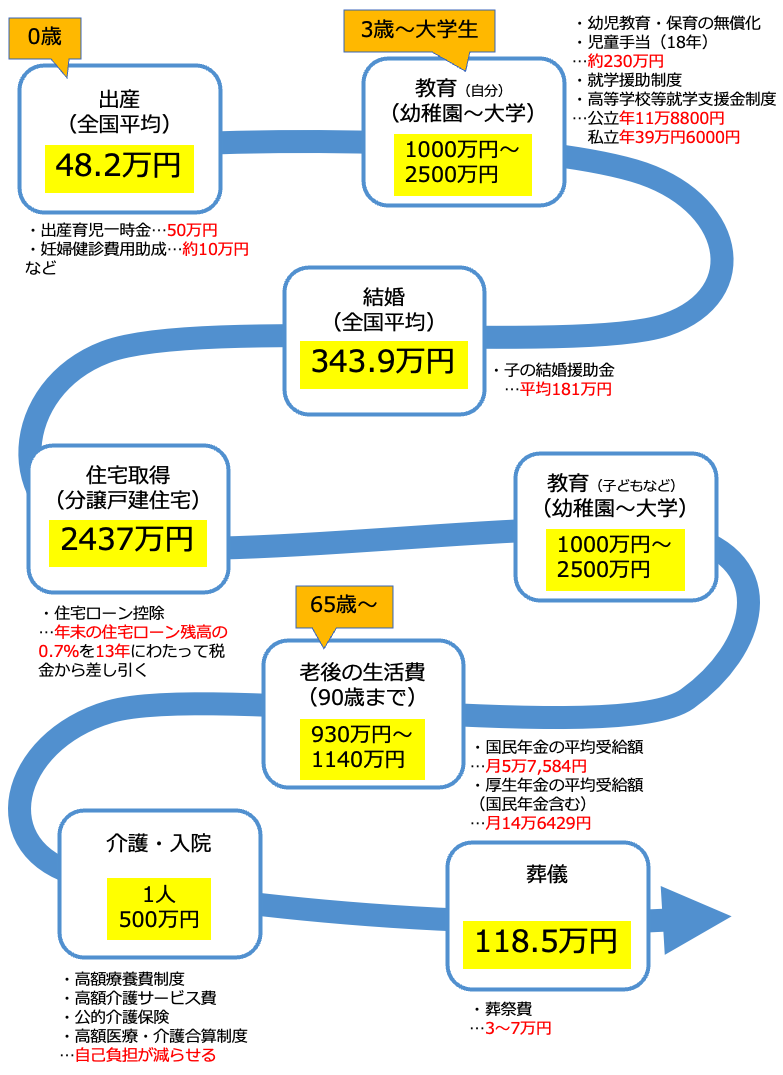

人生のお金マップ

人生の主なイベントと、それにかかる金額の目安を図にまとめました。

<人生のお金マップ>

人によりどんなイベントがいつあるのかは異なりますが、おおまかにまとめると上の図のようになります。また、各イベントに合わせてもらえる主な給付金や助成金、控除などの金額についても記載していますので、ぜひ参考までにご覧ください。

出産にかかるお金

費用

厚生労働省「出産費用の見える化等について」(2023年)によると、2022年度の出産費用の平均は48万2,294円(正常分娩)。都道府県別に見ると、東京都がもっとも高くて60.5万円、熊本県がもっとも安くて36.1万円となっています。

給付金・助成

国からは「出産育児一時金」として子ども1人につき50万円が支給されます。また、合計約10万円にもなる妊婦健診などの費用も助成してくれる自治体も。出産に際して自己負担となるお金は意外と多くありません。

教育・子育てにかかるお金

費用

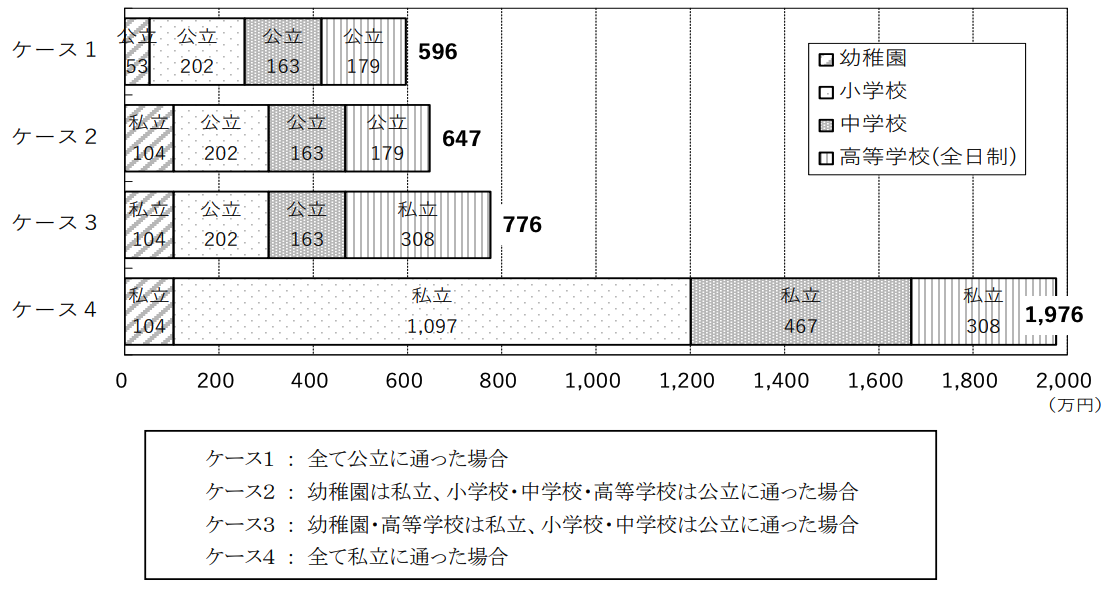

幼稚園から大学までの費用は、どのような進路を取るかで変わります。

<子育てにかかる費用(高校まで)>

引用:文部科学省「子供の学習費調査」(2023年)より

高校までの費用は、すべて公立ならば約600万円、すべて私立ならば2,000万円近くかかっています。ただ、小学校が私立の子は全体の1.3%なので、かなりのレアケースです。そこで、小学校だけ公立(202万円)で、中学校から私立に通ったとすると、高校までの費用は1,081万円と計算できます。なお、近年首都圏を中心に中学受験をする家庭が増えていますが、中学受験には塾代や受験料として合計300万円程度かかります。

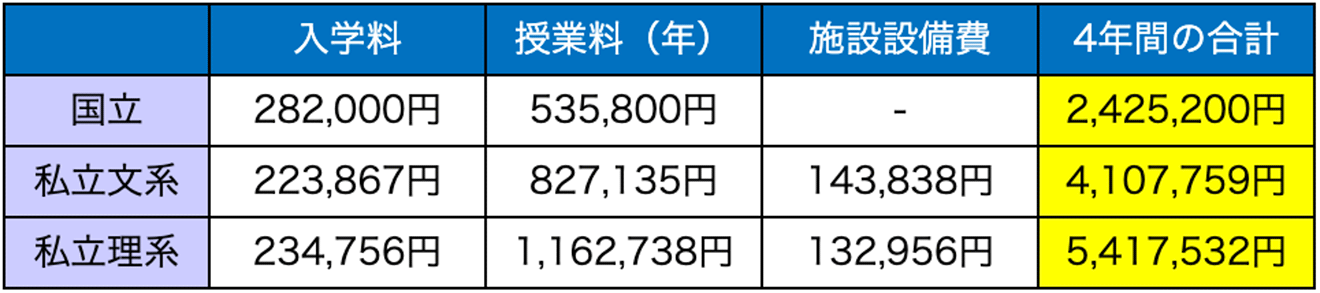

<子育てにかかる費用(大学)>

教育費の山場となるのは大学進学。国立に通った場合でも4年間で約243万円、私立文系なら約411万円、私立理系なら約542万円がかかっています。

以上を合計すると、教育費は子ども1人あたり1,000万円〜2,500万円かかることがわかります。

また、大学生ともなると、親元を離れて一人暮らしする人もいます。全国大学生活協同組合連合会「第59回学生生活実態調査」によると、下宿生の1カ月の生活費は12万7,500円ですので、4年間で合計612万円かかる計算です。なお、下宿生の1カ月の収入に占める「小遣い仕送り」の平均額は7万120円。このとおりに4年間仕送りするならば、約337万円が目安となります。

給付金・助成

教育費にも国からのサポートはあります。

3歳〜5歳までの幼稚園・保育園の利用料は「幼児教育・保育の無償化」によって基本無料です。

小中学校の「就学援助制度」では、収入が一定以下の世帯を対象に、義務教育で必要な費用(学用品費、修学旅行費、給食費、校外学習費など。自治体により詳細は異なる)を負担してくれます。

高校の授業料は「高等学校等就学支援金制度」によって、公立高校なら年11万8,800円(世帯年収910万円未満)、私立高校なら年39万6,000円(世帯年収590万円未満)が補助されます。今後、年収の制限の撤廃や私立高校への支援金の上限引き上げなども議論されています。

さらに、2024年10月より児童手当が拡充。これまで中学卒業まで支給されていた児童手当が「高校卒業まで」に延長されたうえ、所得制限がなくなりました。仮に、児童手当をまったく使わずに貯めておけば、高校卒業までに230万円程度になります。

子どもの教育費は驚くほど高額?! 親が知っておきたい費用の内訳

住宅取得にかかるお金

費用

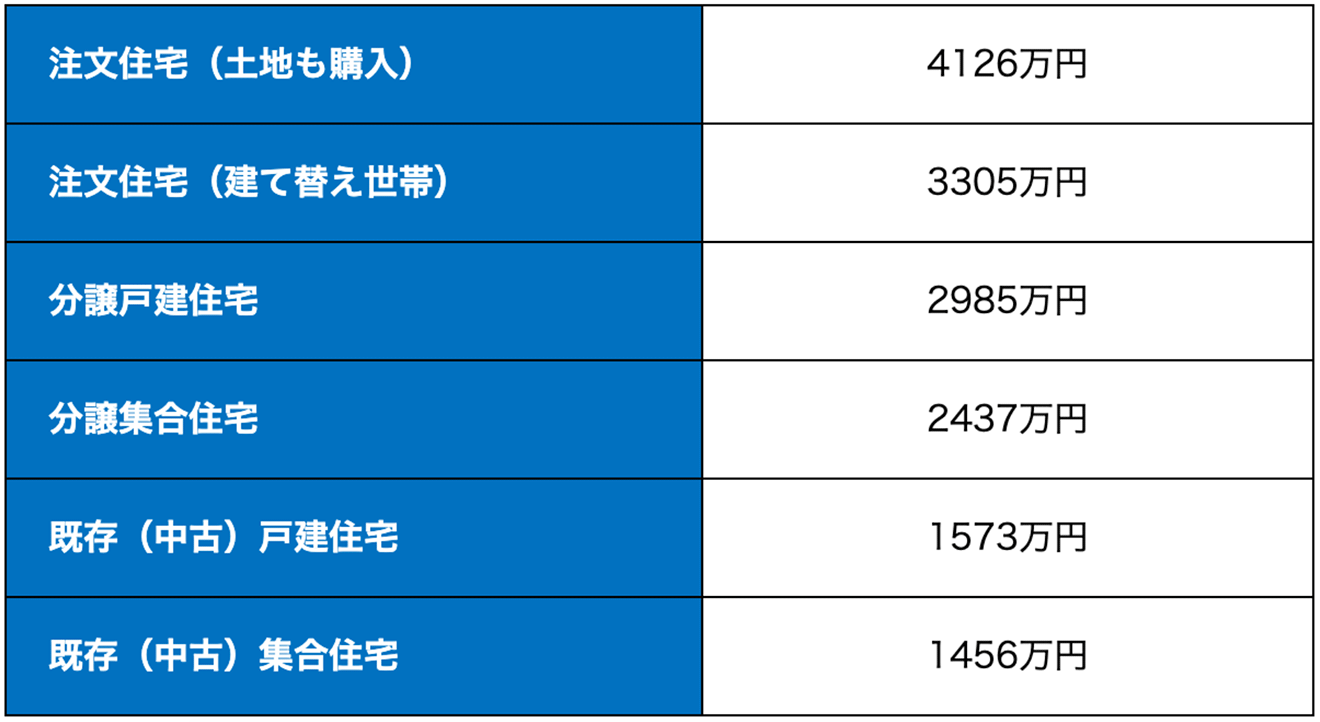

住宅費は住む地域や物件によって大きく変わります。自宅を購入するならば住宅ローンを借りて、数十年にわたって返済するのが一般的。国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査報告書」によると、住宅ローンの借入金額の平均は次のようになっています。

<住宅ローン借入金額の平均>

新築住宅を購入するときの住宅ローンの平均借入額はざっと3,000万円〜4,000万円。注文住宅だとやはり高くなっていますね。中古住宅であれば1,500万円前後になっていることがわかります。住宅ローンの支払いが終われば、以後は家賃がかかりませんが、固定資産税などの税金やリフォーム費用なども別途かかります。

一方、賃貸住まいであれば住宅ローンを組む必要はありませんし、生活の規模に合わせた物件に住み替えやすいメリットがあります。ただ、老後も家賃がかかりつづけます。

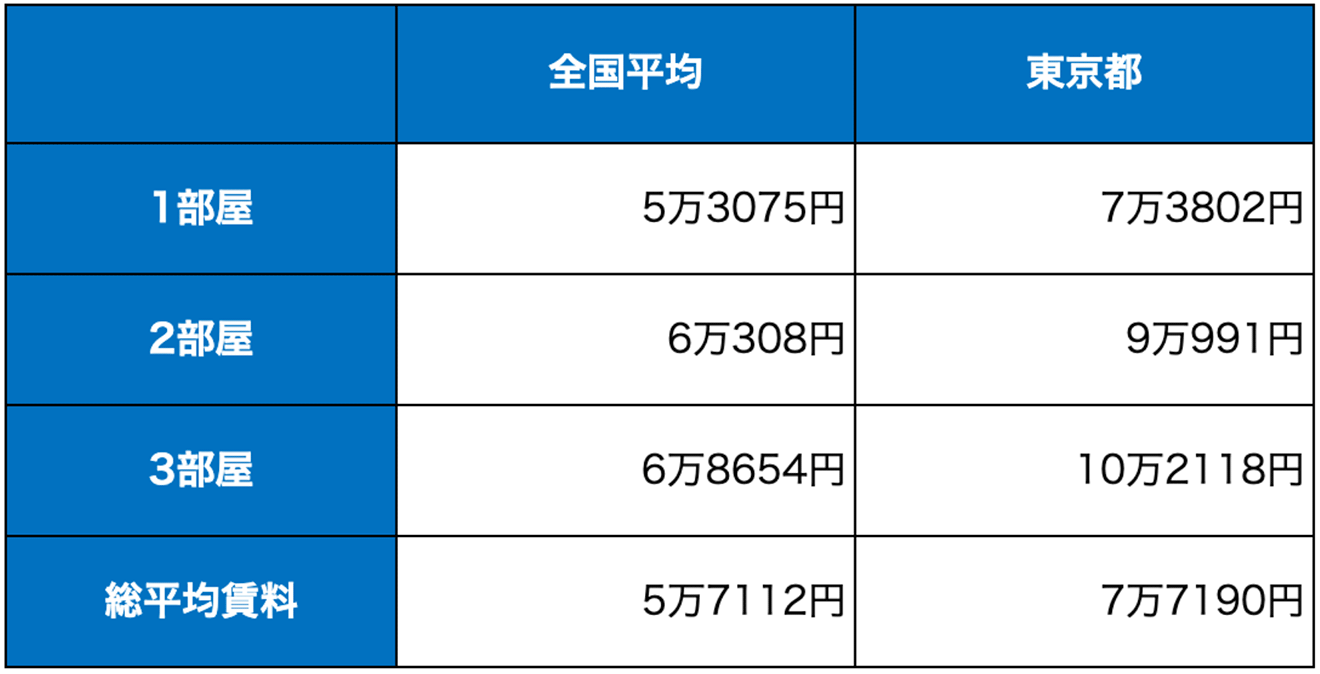

全国賃貸管理ビジネス協会「全国家賃動向」(2025年1月)によると、全国の賃貸物件の家賃の平均は次のとおり。東京都の平均とともに紹介します。

<賃貸物件の家賃の平均>

賃貸物件の家賃は東京が突出して高く、全国平均の1.5倍前後になっています。他の道府県の家賃は東京を100%とするとおおよそ60〜80%程度の水準になっています。

給付金・助成

住宅ローンを借りて住宅を購入・リフォームした人が節税できる制度に「住宅ローン控除」があります。住宅ローン控除では、年末時点の住宅ローン残高の0.7%に当たる金額を最大13年にわたって所得税から控除できます。所得税から控除しきれない分は、住民税からも控除できます(ただし、住民税から控除できる金額は「前年度課税所得×5%、最高9万7,500円まで」です)。

また、自己資金で自宅のリフォーム(バリアフリー・省エネ・耐震性能アップなど)をした場合には「リフォーム促進税制」の対象になり、リフォーム費用の10%の控除を受けられます。

老後にかかるお金

費用

総務省の2023年の「家計調査報告」によると、65歳以上の高齢夫婦無職世帯は毎月約3.8万円の赤字。65歳以上の高齢単身無職世帯は毎月約3.1万円の赤字になっています。この赤字が90歳まで続いたとして、25年間で不足する金額の合計は高齢夫婦無職世帯で1,140万円、高齢単身無職世帯で930万円になります。

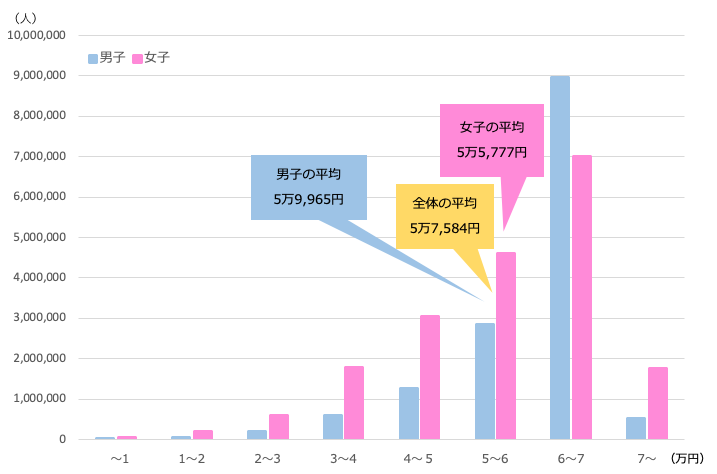

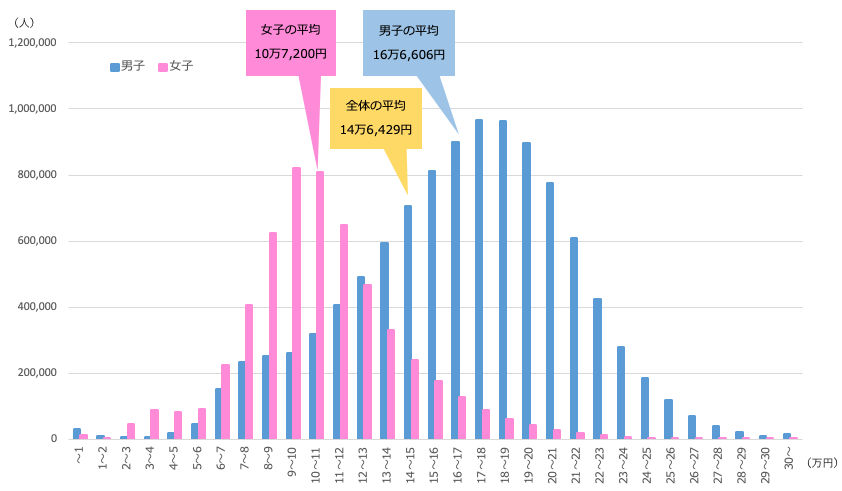

国民年金の平均受給額は月5万7,584円、厚生年金(国民年金含む)の平均受給額は月14万6,429円ですが、年金額は人により大きく異なります。自分がいくらもらえるかによっても、老後に自分で用意すべき金額は変わってきます。

<国民年金の受給年金月額(2023年度末時点)>

<厚生年金の受給年金月額(2023年度末時点・国民年金を含む)>

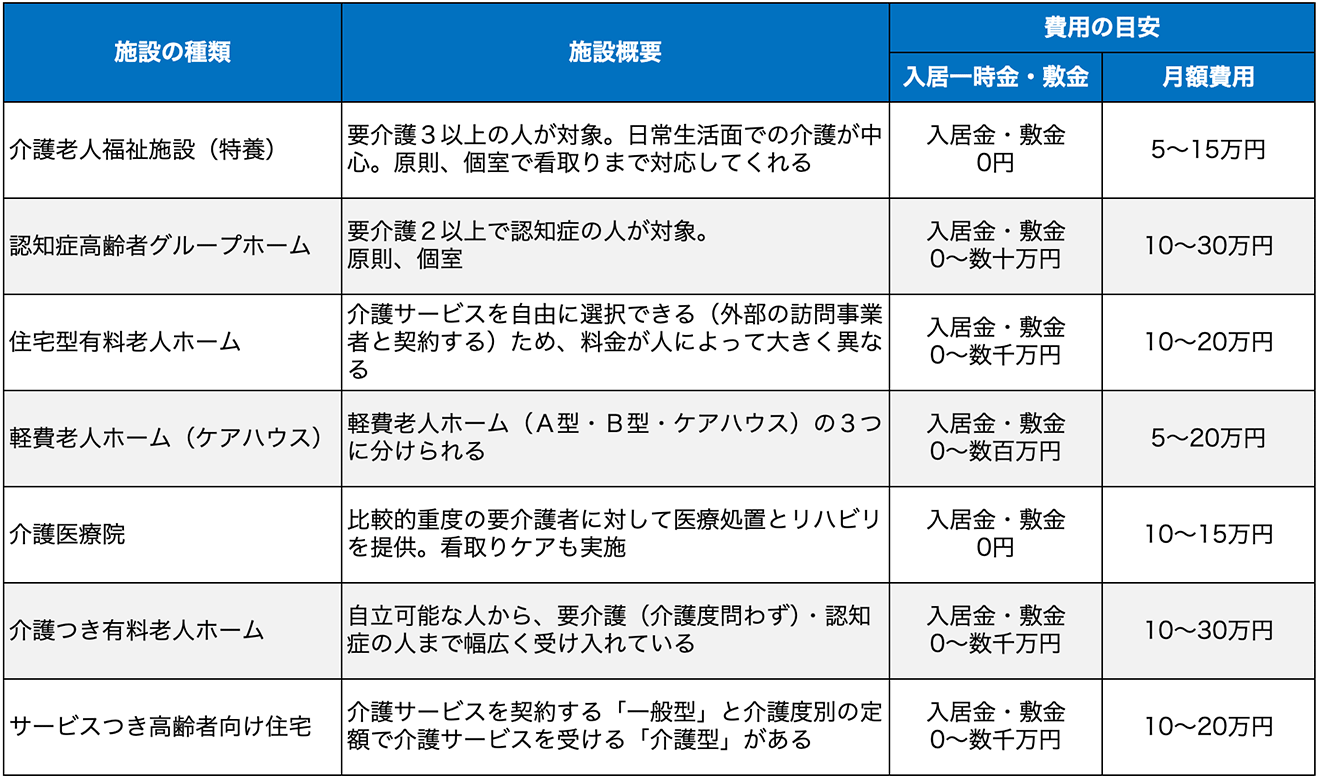

高齢になると老人ホームなど高齢者向け施設を利用する方も出てくるでしょう。高齢者向け施設の費用には、入居の際に支払う入居一時金と毎月の費用があります。いずれも、施設の充実度によって大きく異なります。

<主な高齢者向け施設と費用の目安>

介護・入院にかかるお金

不測の事態が起こり、介護や入院が必要になることもあるかもしれません。歳を取ればなおのこと、そのリスクが高まります。万が一に備えて、1人500万円、夫婦世帯なら2人で1,000万円は用意しておきたいところです。

費用

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(2024年度)によると、介護費用の平均は介護をするために必要な器具の購入や住宅のリフォームなどの一時的な費用が47万円、月々の介護にかかる費用の平均月額が9.0万円。平均的な介護期間は4年7カ月となっています。これらを単純に合計すると542万円ですが、介護保険からも給付が受けられます。

生命保険文化センターが公表している具体例をみると、要介護3で自己負担額が1割だった場合の初期費用は2万円、毎月の介護サービス利用額は9.2万円となっています。したがって、介護サービスの利用初月は約11.2万円、以降は約9.2万円と考えておくとよいでしょう。

また、生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(2022年度)によると、2018年〜2022年の5年間で入院した人の入院日数の平均は17.7日。「5〜7日」がもっとも多くて27.5%、次いで「8〜14日」が24.1%、「5日未満」が19.8%ですので、2週間以内に退院する方が7割です。また、直近の入院時の1日あたりの自己負担費用の平均はおよそ2万700円となっています。

給付金・助成

医療費や介護費が高額になった場合に使える制度はいろいろあります。

●高額療養費制度

1カ月の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に、超えた分の払い戻しが受けられる制度です。自己負担限度額は、年収(所得)により異なります。

●公的介護保険

介護が必要になったときに、所定の介護サービスを受けられる社会保険です。「要介護認定」で認定された介護度に応じて利用限度額が定められ、利用限度額の範囲内であれば原則1割負担(所得が一定以上の場合は2割・3割負担)で介護サービスが受けられます。

●高額介護サービス費

1カ月の介護費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に、超えた分の払い戻しが受けられる制度です。高額療養費制度の介護版のようなものです。

●高額医療・介護合算制度

1年間にかかった医療費・介護費の自己負担額の合計額が上限を超えた場合、その超えた金額を受けとれる制度です。

将来を見据えて行動しましょう

どのような人生を送るかによって、かかる費用は大きく変わってきます。また、ここに挙げた以外にも、自分の夢や目標を実現するための費用がかかることも多いでしょう。より充実した人生にするためにも、お金を大切にして、将来を見据えて行動しましょう。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

関連キーワード

引用:文部科学省「子供の学習費調査」(2023年)より

引用:文部科学省「子供の学習費調査」(2023年)より