ステーブルコインとは? 日本社会&世界へどんなインパクトがあるのか

2025年8月、日本初となるステーブルコイン「JPYC」の発行をめざすフィンテック企業、JPYCが国内初の資金移動業者として登録されたことが話題になりました。JPYCは、2025年秋にも「JPYC」の発行・流通を開始するとのことなのですが、そもそも「ステーブルコインとは?」という方も多いでしょう。

今回は、ステーブルコインの特徴、暗号資産との違い、そしてステーブルコインが今後社会に与えるインパクトについて紹介します。

CONTENTS目次

ステーブルコインって何?

ステーブルコインは、法定通貨の価値に連動するように設計された暗号資産の一種です。ステーブル(stable)は「安定性」という意味。法定通貨や債券など、裏付けとなる資産を担保にして発行することで、価値が法定通貨と同じように大きく変動しないように設計されているのが特徴です。

冒頭でお話しした「JPYC」は、日本円と1:1で交換できる日本円建てのステーブルコイン。日本円(預金・国債)を裏付け資産として保有することで、日本円と価値が連動するように作られています。

JPYCには、現金のような硬貨や紙幣はありません。やり取りはすべてネットを介して行います。

ユーザーが日本円を送金すると、JPYCはそれと同額の「JPYC」を発行し、ユーザーのデジタルウォレットに送金します。JPYCは、送金された日本円をそのまま預金したり国債を購入したりして法務局に供託します。これが「裏付け資産」です。

「JPYC」を日本円に戻す(償還する)ときには、この逆のことが行われます。ユーザーが出金の指示を出すと、JPYCは預金を引き出したり国債を売却したりして日本円を用意し、ユーザーの銀行口座に振り込みます。

なお厳密には、「JPYC」は暗号資産ではありません。

日本では、ステーブルコインを「デジタルマネー類似型」と「暗号資産型」の2つに分類しています。このうち、デジタルマネー類似型のステーブルコインは、2023年6月に行われた資金決済法の改正で「電子決済手段」と位置付けられ、発行や利用が認められたのですが、これまでステーブルコインは発行されてきませんでした。「JPYC」は、日本における「電子決済手段」のステーブルコインの第1号として発行される予定だというわけです。

もっとも、JPYCは他の暗号資産と同じく、国や中央銀行が発行・管理しているものではありません。暗号資産にも用いられるブロックチェーンという仕組みで、世界中の人がやり取りを分散して記録することで成り立っています。

ブロックチェーンの技術を利用すれば、お金のやり取りに銀行などの金融機関を通す必要がありません。金融機関を通さなくてもお金を個人間・企業間・個人と企業間などで直接決済できますし、ネット上で24時間365日いつでも決済ができます。手数料もほとんどかかりません。この点で、ステーブルコインは、現金よりもはるかに使いやすいといえるでしょう。

これまでの暗号資産とはどう違う?

暗号資産といえば「ビットコイン」をイメージする方も多いでしょうが、暗号資産の数は、それこそ数千種類とも数万種類とも言われています。

ステーブルコインとこれまでの暗号資産との最大の違いは、「価格の安定性」です。

ビットコインは買い物に使うこともできなくはありません。たとえば家電量販店のビックカメラの場合、店舗では1会計につき税込30万円、ネットショップでは注文金額税込10万円までの買い物でビットコインを利用できます。日本だけでなく、海外にもビットコインを買い物に使える店舗はあります。

しかし、現状はビットコインを利用した買い物はあまり普及していません。その理由は、価格変動が非常に大きく、明日はもっと増えている可能性が高いとみんなが思っているからです。ビットコインには裏付け資産がありません。そのため、価格の変動がとても激しいのです。

「投資対象」としてみれば、他の金融商品よりも激しい値動きがおもしろいと思う方もいるでしょう。しかし、「1万円相当のビットコインで商品を購入したら、翌日には8,000円に下がり、2日後には反対に1万2,000円に上がった」などとなったら、決済には使いにくいですよね。

その点、ステーブルコインであれば価値が安定しているので、安心して決済に利用できます。「価値が急落してしまうのでは?」という不安もありません。ステーブルコインは投資対象ではなく、実際に決済に使うことを想定した暗号資産といえるでしょう。

ステーブルコインの先進国は米国です。米国ではすでに「USDT(テザー)」や「USDC(USDコイン)」といったステーブルコインが流通しています。暗号資産の価格をまとめたウェブサイト「CoinMarketCap」によれば、暗号資産の時価総額ランキングの第3位がUSDT、7位がUSDCになっています。

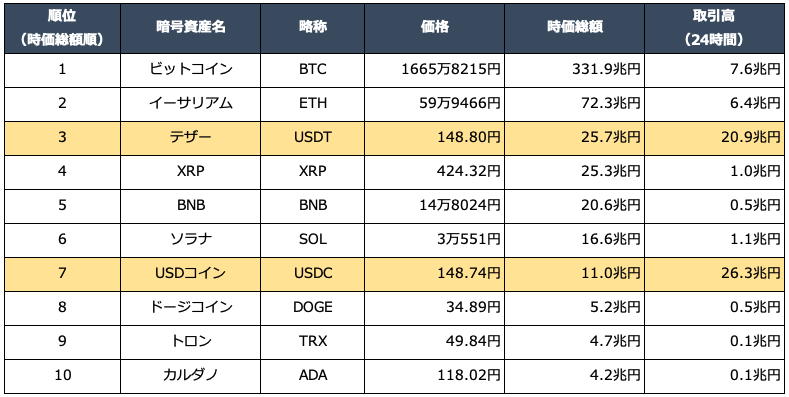

<暗号資産時価総額ランキング(2025年9月25日作成時点)>

どちらも価格がドル円の為替レートに近い金額になっています。24時間の取引高で見ると、ビットコインなど、メジャーな暗号資産を凌駕していることがわかります。

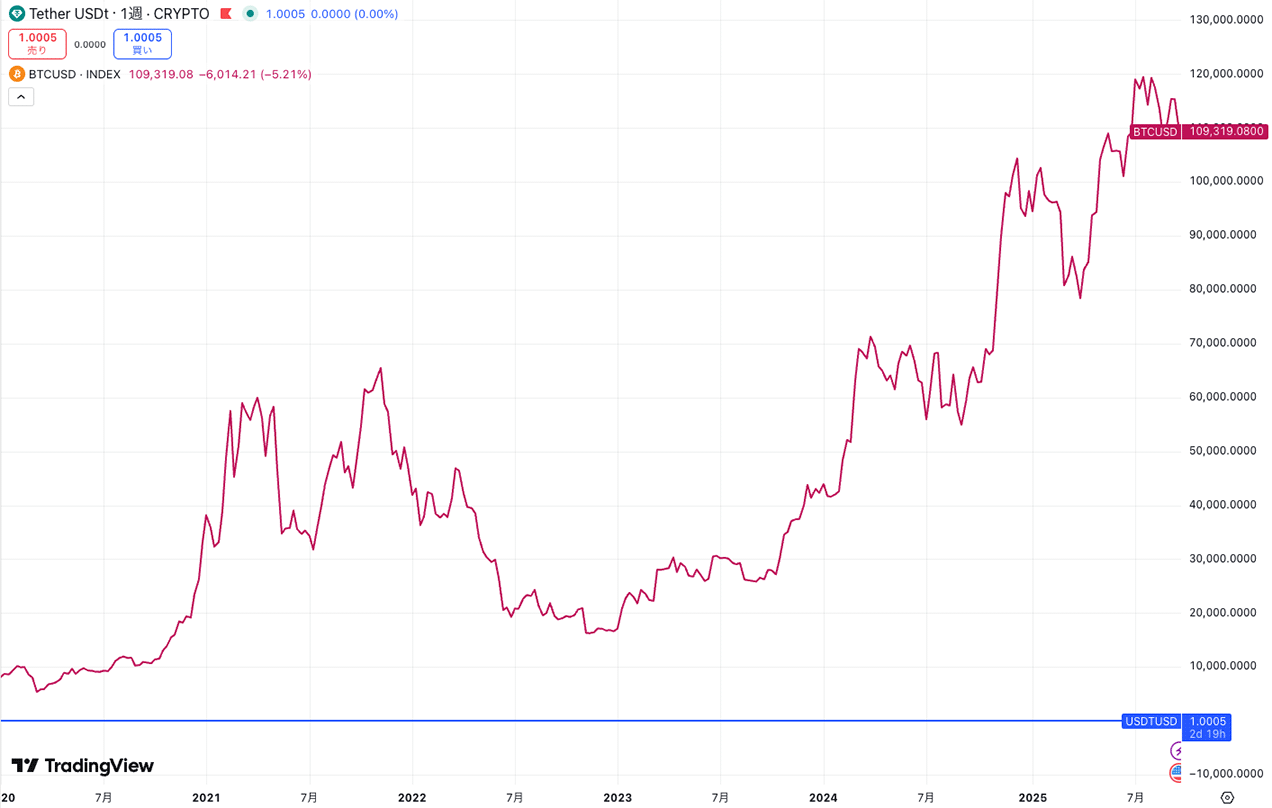

例として、ビットコインとテザーの値動きの違いを見てみましょう。次のグラフは2020年以降のビットコインの価格とテザーの価格の推移を米ドル建てで示したものです。

<ビットコインとテザーの価格推移(2020年1月〜2025年9月26日)>

引用:TradingViewのウェブサイトより

赤のグラフはビットコインの値動きを示しています。現時点で見れば全体としては右肩上がりで、2020年から持っていれば相当な利益が出ていると思われるかもしれませんが、大きく値下がりしている場面もあります。一方、青のグラフはテザーの値動きを示しているのですが、ほぼ値動きがなく1ドル=1USDTとなっています。厳密にはわずかに上下してはいるのですが、ステーブルコインの値動きは極めて安定しているといえるでしょう。なお、ビットコインとUSDコイン(USDC)を比べても同様のグラフになります。

今後、社会がどう変わる可能性がある?

ステーブルコインが普及すれば、お金のやりとりの形が大きく変わる可能性があります。ステーブルコインは、電子マネーやクレジットカードでの支払いに似ていると思われたかもしれません。ただ、電子マネーやクレジットカードは既存の銀行やクレジットカード会社などを通す必要がありますし、手数料がかかります。そのうえ、海外に送金することはできません。

その点ステーブルコインは、手数料がほとんどかかりませんし、これまで時間も手数料もたくさんかかった海外への送金もわずか数秒から数分で完了します。手数料が安いと、少額の決済もしやすくなるので、ウェブサイトでの買い物も変化するかもしれません。

ステーブルコインのようなデジタル通貨「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」を国が発行しようとする動きもあります。日銀によると、中央銀行デジタル通貨は「デジタル化されていること」「円などの法定通貨建てであること」「中央銀行の債務として発行されること」と定義されています。要するに、法定通貨のようなデジタル通貨です。

日本でのデジタル通貨導入はまだ決まってはいませんが、日銀にも「わが国でこうしたデジタル通貨を導入するかどうかは、内外の情勢も踏まえ、今後の国民的な議論の中で決まっていくものと考えています。日本銀行としては、その前提になるものとして、しっかりと検討を進めています」とあり、実証実験も何度も行われています。

世界各国でもステーブルコインへの関心は急速に高まっています。ステーブルコインで覇権を握り、海外でも自国の通貨が広く使われるようになれば、自国通貨の優位性が高まると考えられるからです。以下、主な国の動向を紹介します。

米国

上でも紹介したとおり、米国ではすでにステーブルコインが流通しています。2025年7月にステーブルコインの規制枠組みを取り決める「GENIUS(ジーニアス)法」が成立。ステーブルコインが法律に準拠した決済手段と位置づけられました。これにより、今後もステーブルコインを取り扱う企業が増えると見られています。

中国

以前から暗号資産に対して否定的な立場をとってきたのが中国です。個人で暗号資産の取引やマイニングをすることも禁止されています。しかし、2025年8月には人民元を裏付けとするステーブルコインの承認・開発を認める方針を示しています。中央銀行デジタル通貨の「デジタル人民元」が発行されることになるかもしれません。

欧州

欧州では2024年6月に「MiCA」(EU暗号資産市場法)という法律が施行されて以来、ステーブルコインの発行者に厳しい規制が課せられています。ただ、米国や中国の動向を踏まえてステーブルコインの導入を求める声も大きく、本稿執筆時点(2025年9月25日)には欧州の9つの銀行がユーロ建てのステーブルコイン発行会社を設立するという報道がありました。

日本

日本では2023年にステーブルコインの発行や流通に関する法律が施行され、条件を満たせばステーブルコインを発行できる環境が整いました。2025年秋にはJPYCが日本円と連動するステーブルコイン「JPYC」を発行する予定です。この点においては、米国よりは後発ですが、中国や欧州よりも前にいるといえます。JPYCによると、今後3年で1兆円分の発行を目標とするそうです。

今後の動向に大注目

日本では、「JPYC」の発行によって、暗号資産が日常的に利用される新たな決済手段となる可能性が一段と高まっています。かつてキャッシュレス決済が普及したときのように、今後ステーブルコインやデジタル通貨が登場し、普及していくことも十分に考えられるでしょう。なにより、それによってわたしたちの生活が便利になればいいですね。今後の動向にも、ぜひ注目しましょう。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

引用:TradingViewのウェブサイトより

引用:TradingViewのウェブサイトより