遺言相続とは? 法定相続との違いや遺言書の活用法を解説|RENOSY 相続わかるラボ

遺言相続とは、法定相続のルールに縛られることなく、被相続人の意思によって財産の行き先を決められる制度です。親族だけでなく、内縁関係のパートナーやお世話になった方、さらには法人・団体などへも財産を譲ることが可能です。

本記事では、遺言相続の基本的な仕組み、遺言書の種類や書き方、各遺言書のメリット・デメリット、さらに遺言書保管制度について、専門的な観点からわかりやすく解説します。

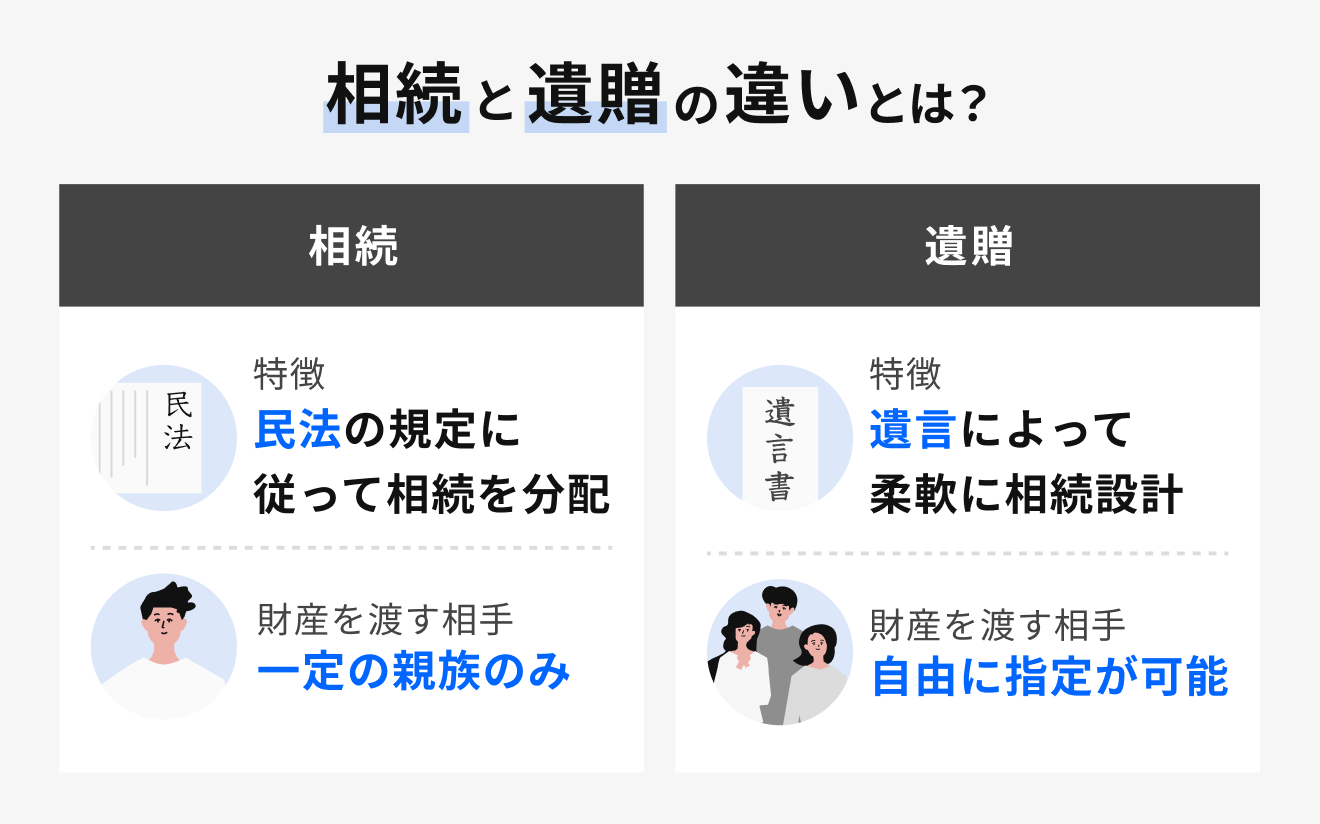

遺言相続とは? 法定相続との違い

遺言相続は、被相続人の意思を最大限に尊重する制度です。法律で定められた相続のルール(法定相続)とは異なり、遺言相続では、被相続人が自らの判断で「誰に」「どの財産を」「どれだけ」引き継がせるかを自由に決めることができます。これにより、家族構成や人間関係が多様化する現代において、より柔軟で個別の事情に即した相続設計が可能となります。

遺言相続の基本的な仕組み

遺言相続は、被相続人が生前に遺言書を作成し、その内容に基づいて財産の分け方を指定しておくことで実現します。遺言書が法律上の要件を満たしており、かつ内容が明確である限り、その遺言が法定相続よりも優先され、相続人は基本的にその指示に従って遺産を取得します。これにより、遺産分割をめぐるトラブルの予防や、被相続人の希望に沿った形での承継が実現されます。

法定相続との違いとは?

法定相続では、相続人は民法に定められた血縁関係や戸籍上のつながりに基づいて決まり、財産の分配もその規定に従います。一方、遺言相続ではそのような制限がなく、内縁関係のパートナーや長年支えてくれた知人、お世話になった施設や団体、あるいは自治体に対しても財産を遺すことができます。これにより、法律上の関係を超えて感謝や信頼といった思いを財産に託すことができるのです。

遺言相続が適用される優先順位

相続において、被相続人が作成した有効な遺言書が存在する場合、その内容が原則として法定相続よりも優先されます。つまり、遺言があれば、それに従った分配が行われるのが基本です。ただし、遺言書に「法定相続分どおりに分ける」といった記載がある場合には、それが被相続人の明確な意思と解され、結果的には法定相続と同様の相続が行われることになります。このように、遺言の内容次第で相続の方向性は大きく変わります。

遺言相続における相続人の自由度

遺言を活用することで、相続は法律に縛られるだけのものではなく、被相続人の意思を反映させた自由度の高い設計が可能になります。法定相続人だけでなく、自分が大切にしたい人や団体に財産を託すこともでき、相続を通じて「想い」を伝えることができるのです。

親族以外にも遺贈が可能

遺言による相続では、財産の承継先を親族に限らず自由に指定できる「遺贈」という方法があります。遺贈は、法定相続人以外の個人や団体に財産を渡すことができ、戸籍上の制約を受けません。そのため、介護をしてくれた知人やお世話になった団体、信頼する法人や自治体など、被相続人の想いや感謝の気持ちを反映した相続設計が可能になります。

これは、形式的な相続にとどまらず、人間関係や社会的なつながりを尊重する柔軟な手段として注目されています。

相続割合の自由な設計と注意点

誰にどの財産をどの割合で残すかも、遺言によって自由に決めることができます。特定の相続人に多く渡したり、特定の財産だけを指定したりすることも可能です。

ただし、その自由度が高い分、他の相続人とのバランスを欠いた内容になってしまうと、不公平感から遺留分侵害額請求や感情的な争いにつながることもあります。遺言書を作成する際は、家族間の関係性や心理面にも十分配慮することが大切です。また、このような場合には、生命保険の活用や、遺言の内容が実現されるよう、遺言執行者の指定も有用です。

遺言と異なる相続分も合意があれば可能

遺言書に明記された分配内容があっても、相続人や受遺者全員が合意すれば、それと異なる方法で財産を分けることも可能です。たとえば、遺言では「均等分配」とされていても、話し合いの結果として一部の人が特定の不動産を取得するなど、柔軟な対応ができます。このように、相続は遺言の内容が絶対ではなく、関係者の合意によって変更が可能な制度となっています。

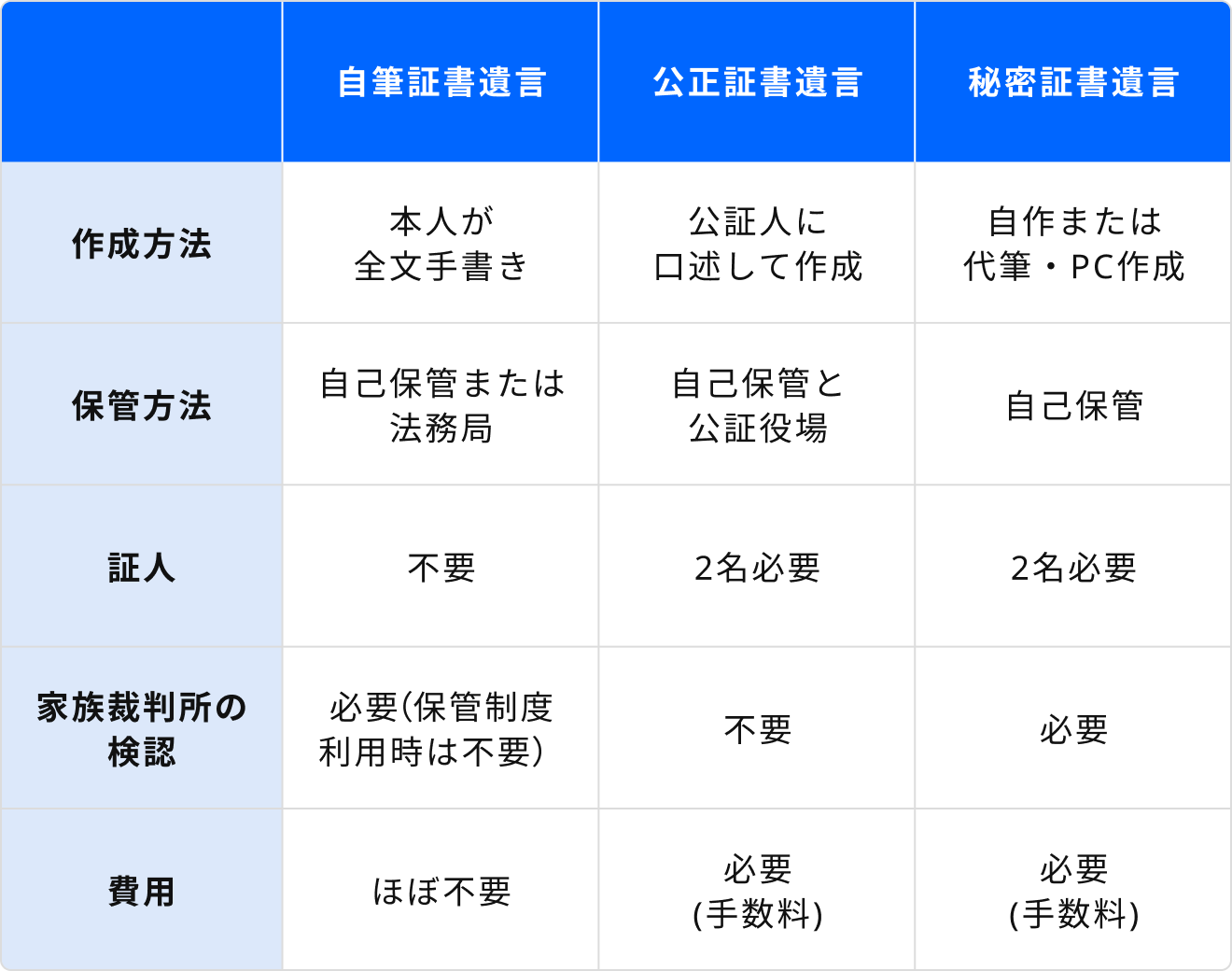

遺言書の種類と特徴

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。

3つの遺言書の基本的な違い

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きで作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作れますが、形式の不備による無効リスクが高く、要件を満たすことが重要です。また、紛失や改ざんのリスクもあり、家庭裁判所での検認も必要です(法務局保管制度を利用すれば不要)。

なお、財産目録についてはパソコンで作成したり、資料のコピーを添付したりすることも認められています。

公正証書遺言の特徴

公証人が証人立ち会いのもと作成する遺言書で、専門家が関与するため無効になりにくく、安全性が高いのが特徴です。公証役場で原本が保管され、紛失や改ざんのリスクがありません。検認も不要です。作成には予約や必要書類、手数料、証人の手配が必要になります。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、公証人と証人の前で封をした遺言書の存在を証明してもらう形式です。内容を誰にも見せずに済むという利点がありますが、内容確認がされないための無効リスク、自己で保管するための紛失リスクもあります。また、家庭裁判所での検認も必要です。パソコンで作成でき、代筆も可能です。

遺言書作成時の一般的なルール

遺言書の形式は厳格に定められており、署名や日付、内容の訂正方法など、形式を誤ると無効になります。録音や録画では代用できません。財産目録の添付や訂正方法にも細かい要件があるため、注意が必要です。

自筆証書遺言を活用する場合のポイント

手軽で費用もかからない自筆証書遺言ですが、無効リスクや保管に関する注意点を理解しておくことが重要です。

書き方と要件の確認事項

自筆証書遺言では、本人が全文を手書きし、明確な日付、署名、捺印を行う必要があります。パソコンでの作成や日付の省略、署名・捺印の欠落などがあると無効になります。財産目録がパソコンやコピーで作成された場合、各ページに署名捺印が必要です。

- 全文手書き(パソコン不可)

- 日付(年月日を明記)

- 署名・捺印

- 添付財産目録が手書きでない場合は全ページに署名・捺印

- 訂正方法も厳格で、消す線・押印・署名が必要

自筆証書遺言のメリット・デメリット

手軽さと費用面のメリット

- 自分ひとりで手軽に作成できる

- 時間や費用がかからない

- 内容を秘密にできる

無効リスクや検認手続きの必要性

- 要件不備で無効になるリスクが高い

- 家庭裁判所の検認が必要(法務局に預けた場合は不要)

- 紛失や改ざん、未発見のリスクがある

- 相続人間の争いの原因となることも

公正証書遺言を活用する場合のポイント

法的な有効性が高く、遺言内容を確実に実行させたい方におすすめです。

作成の流れと必要書類

公正証書遺言の作成には、遺言者本人が公証役場に出向き、2名以上の証人の立ち会いが必要です。事前に必要な書類を準備し、内容を整理しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

- 遺言内容の決定

- 公証役場への予約

- 本人確認書類や財産証明書類の準備

- 証人2名の手配(司法書士等への依頼も可能)

- 作成手数料の支払い

- 公証役場での作成(出張対応も可)

安全性と法的効力の強さ

公証人が作成し、原本を公証役場で保管するため、安全性と実効性に優れています。内容に誤りが少なく家庭裁判所の検認も不要で、トラブル防止にも効果的です。

公正証書遺言のメリット・デメリット

- メリット:無効リスクが低く、改ざん・紛失のリスクがない、専門家の助言が得られる

- デメリット:費用がかかり、証人の手配が必要

秘密証書遺言を活用する場合のポイント

内容を秘密に保ちたい場合に有効な選択肢ですが、注意すべき点も多くあります。

作成の流れと要件

遺言者が自ら作成した遺言書を封入し、公証人および証人2名の立ち会いのもとでその存在を証明してもらいます。内容は公開する必要がなく、パソコン作成や代筆も可能です。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

- メリット:遺言内容を他人に知られずに済む

- デメリット:無効リスクが高く、検認手続きが必要、遺言書保管制度は利用できない、紛失や未発見などの保管リスクあり

遺言書保管制度を活用しよう

自筆証書遺言によって作成された遺言書は、自分自身で保管しなければならないため、紛失や改ざんといったリスクが高くなります。

こうした課題を解消するため、2020年7月から、法務局による遺言書の保管サービス(遺言書保管制度)が開始されました。

自筆証書遺言の弱点を補完する制度

自筆証書遺言の最大の弱点である「保管」の不安を解消する制度です。保管サービスを利用することで遺言の実行性が格段に高まります。

法務局での保管のメリット

自筆証書遺言を法務局に預けることで、紛失や改ざんのリスクを防げます。また、家庭裁判所での検認手続きが不要になるという大きな利点があります。なお、法務局に預ける際、公正証書遺言と異なり、管轄法務局の定めがある分、残された方が遺言を見つけやすいという利点もあります。

利用手続きと注意点

法務局へ本人が申請して保管を依頼する必要があり、事前予約や必要書類の準備が求められます。代理人による手続きはできません。

遺言相続の自由度とリスクの構造

遺言相続は、被相続人の意思を反映させることができる制度であり、自由度が非常に高い反面、正しく作成されていなければ無効になるリスクや、相続人間の争いにつながる可能性があります。特に自筆証書遺言のように形式のミスが致命的となるケースもあるため、専門家への相談をおすすめします。適切な遺言書の選択と正確な作成によって、円滑な相続を実現しましょう。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

関連キーワード