相続とは?|RENOSY(リノシー) 相続わかるラボ

問題の多くは、残された相続人同士で遺産の分配を決める際に起きています。財産を持っている人が存命中に配分を決めていない場合、相続人の希望に沿わなかったり、遺産をうまく分割できない場合があるからです。

取り返しのつかない事態を防ぐため、相続に関するさまざまな情報を、シリーズ別にお届けします。

RENOSY 相続わかるラボ

不動産業に従事し多くのお客様とお会いするなかで、お客様が抱える問題に「相続」が大きな割合を占めることを体験してきました。そこで、次の3つのテーマ別にシリーズでこれからお伝えしていきたいと思います。

- 相続に関する基本知識や制度について

- 相続税対策など具体的な対策プラン

- 相続や相続対策の事例紹介

まず、相続とはどんなルールなのか?からご紹介します。一番大きな前提として、このルール(法律)を理解することが今後非常に重要となります。

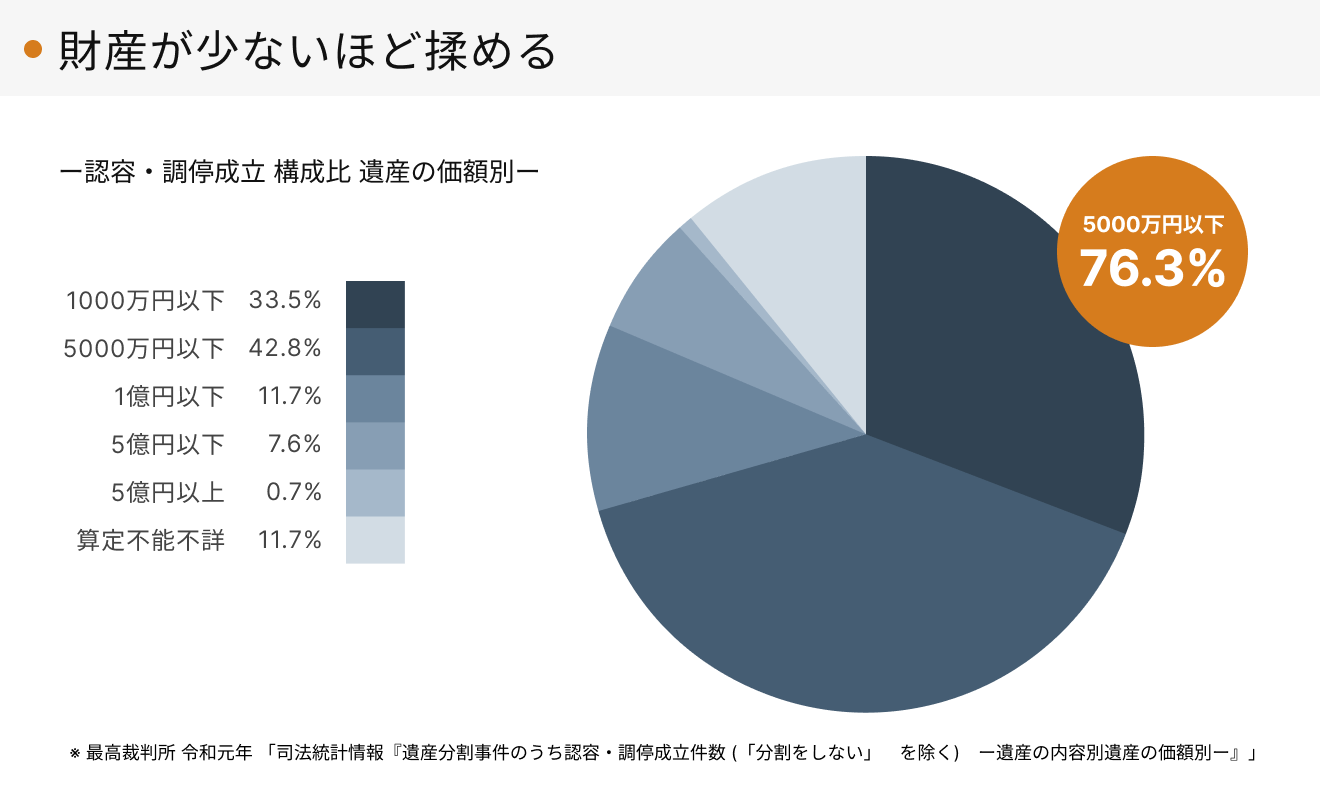

「うちは財産が少ないから相続の問題は起きないだろう……」とお考えの方もいらっしゃると思います。しかし現実には、遺産分割事件の76%は遺産が5,000万円以下で起きています。

遺産分割事件とは、相続人間で争いがある場合に、家庭裁判所において、調停や審判を行い、遺産分割することです。

決して他人事ではない相続問題。 精神的にも経済的にも、豊かで円満な相続を準備したいものです。

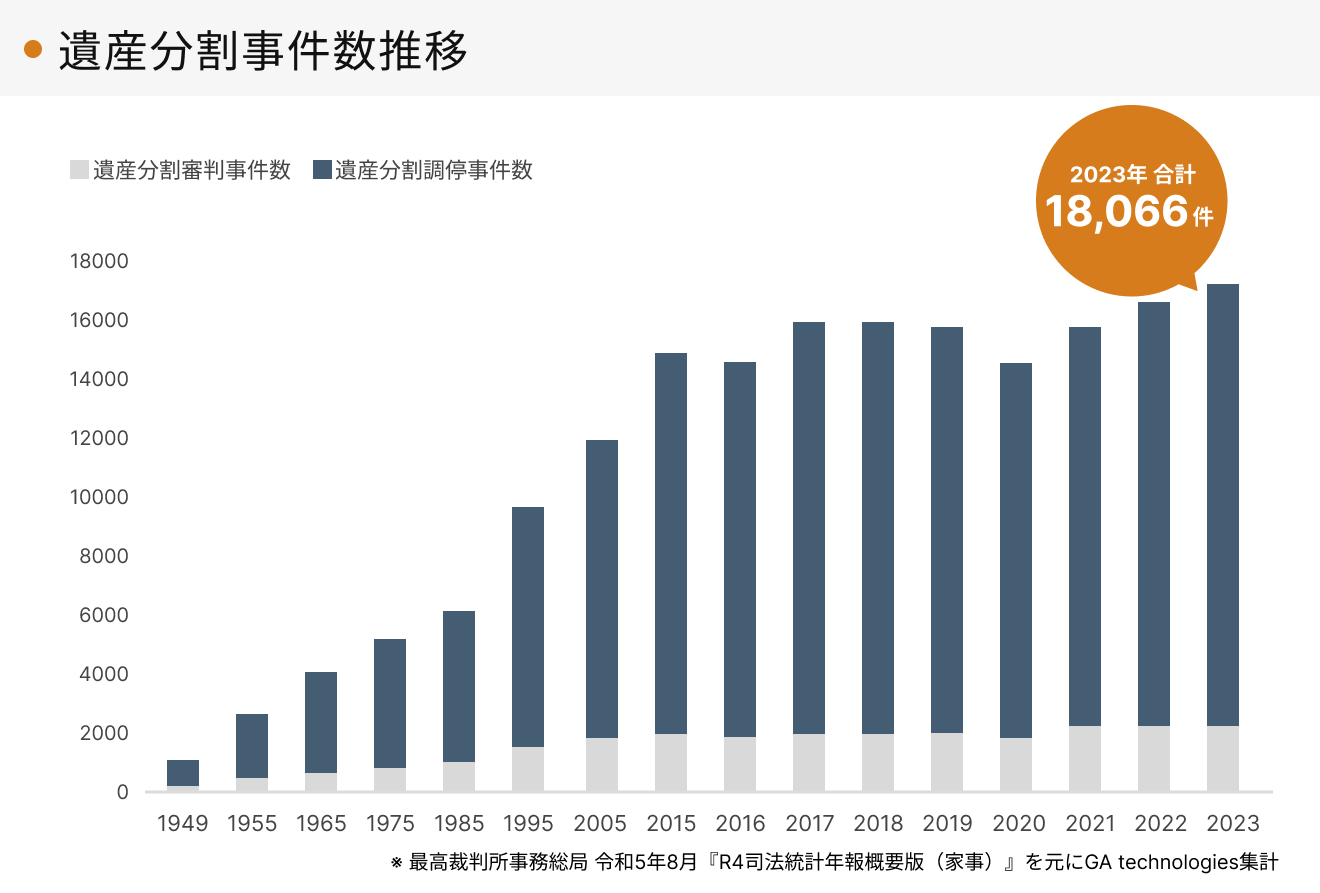

増加傾向にある相続問題

「司法統計年報」によると、遺産分割に関する事件は増加傾向にあり、2023年には18,066件も起きています。

相続財産が1,000万円以下での事件が33.5%、5,000万円以下で42.8%と、富裕層と言われる1億円に満たない金額で揉めごとが起きています。

相続とは? 後悔しないために押さえるべき相続の基本

相続は、故人の財産や権利、義務を引き継ぐ手続きです。しかしその過程には、法律や税金など複雑な要素が多く絡んでいます。相続の基本から、相続の流れや対策までを理解し、将来の準備を始めるきっかけにしてください。

相続とは

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利、義務を法的に引き継ぐ手続きです。

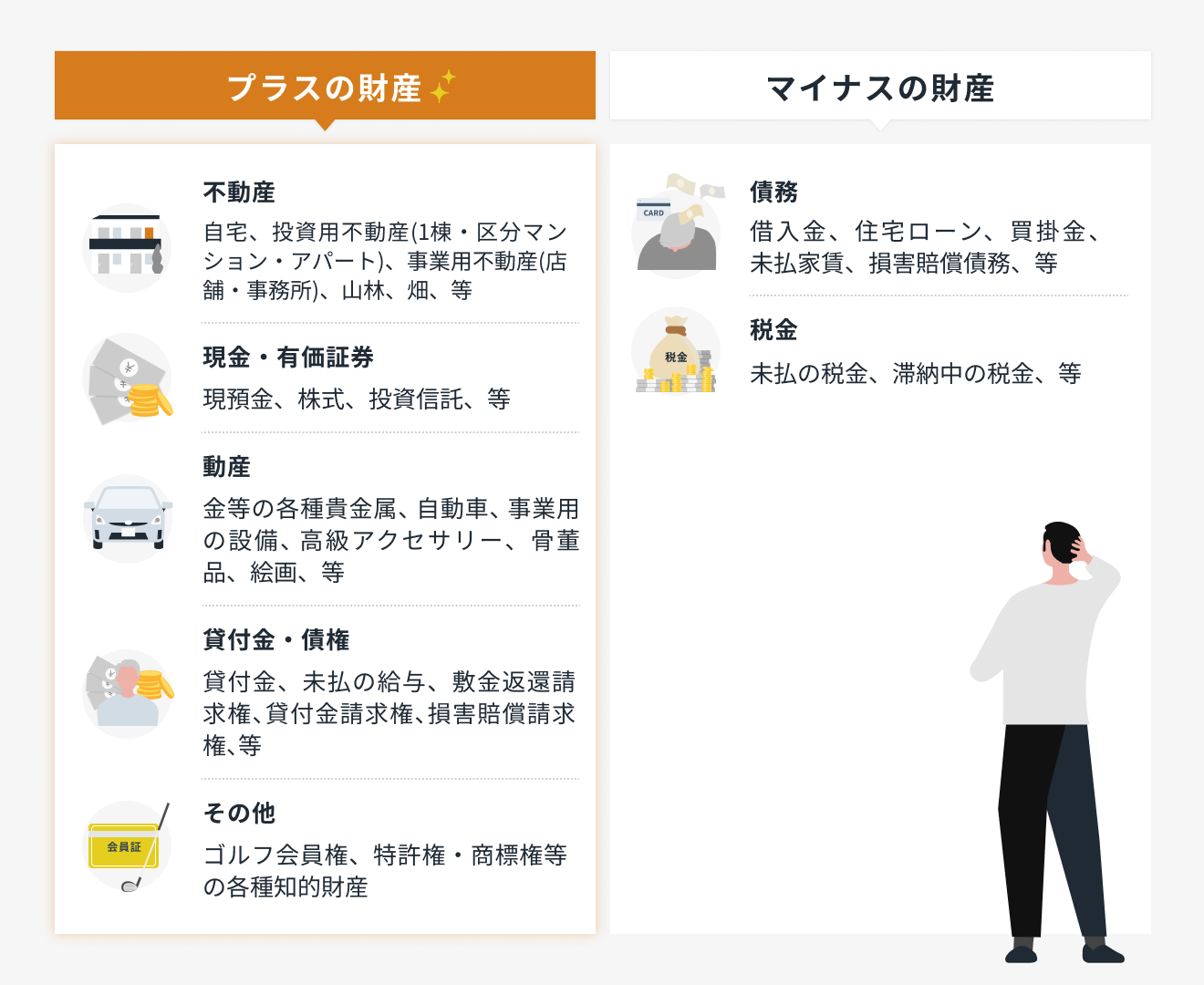

相続財産には、現金や不動産、貴金属といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。相続人は、配偶者や子供をはじめ、親や兄弟姉妹などが該当することがあります。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で保有していたすべての権利と義務を指します。プラスの財産、マイナスの財産には下図のようなものがあります。

相続が始まったら、まずはどのような財産が存在するのかを確認することが重要です。

相続人とは

相続する財産を引き継ぐ人が「相続人」と呼ばれます。相続の方法には「法定相続」と「遺言相続」があります。どちらの方法で行われるかによって、相続人が決まります。

法定相続

法定相続とは、民法に基づいて行われる相続方法です。

法定相続人の範囲

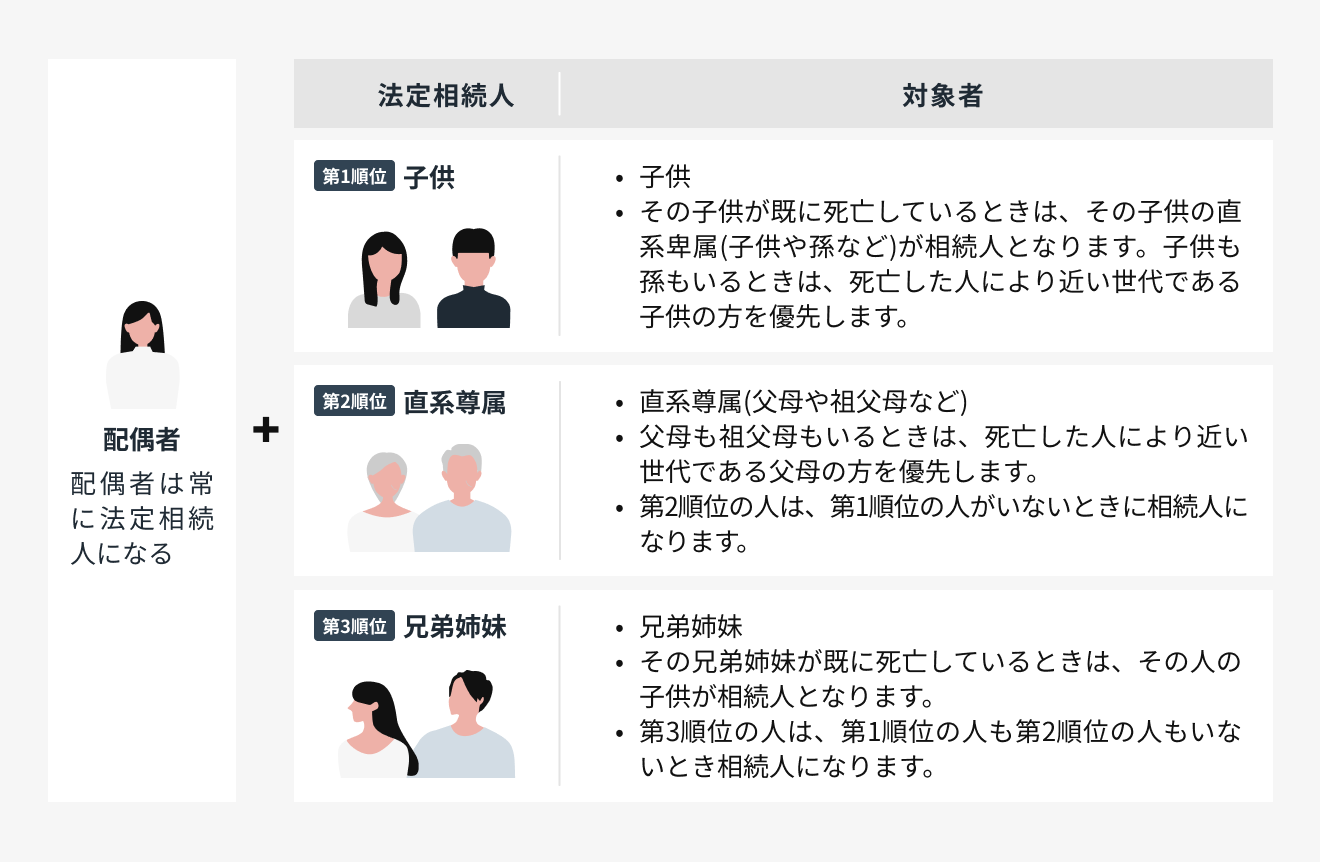

法定相続人とは、民法に基づいて相続の権利があると定められた人々を指します。配偶者、子供、親、兄弟姉妹などが法定相続人に該当し、民法では優先順位に従って相続権が与えられます。

- 配偶者:常に相続人になります

- 第1順位:子供(子供がいない場合は孫)

- 第2順位:父母(第1順位がいない場合)

- 第3順位:兄弟姉妹(第1、2順位がいない場合)

法定相続人が先にお亡くなりになっている場合には、その者の次の代の者が相続人となる「代襲相続」という仕組みもあります。

相続人の範囲や代襲相続、相続割合については別記事で詳しく解説します!

遺言相続

遺言相続とは、被相続人が残した遺言書に従って相続を行う方法です。法定相続と異なり、被相続人の意思に基づいて相続手続きを進めることができます。

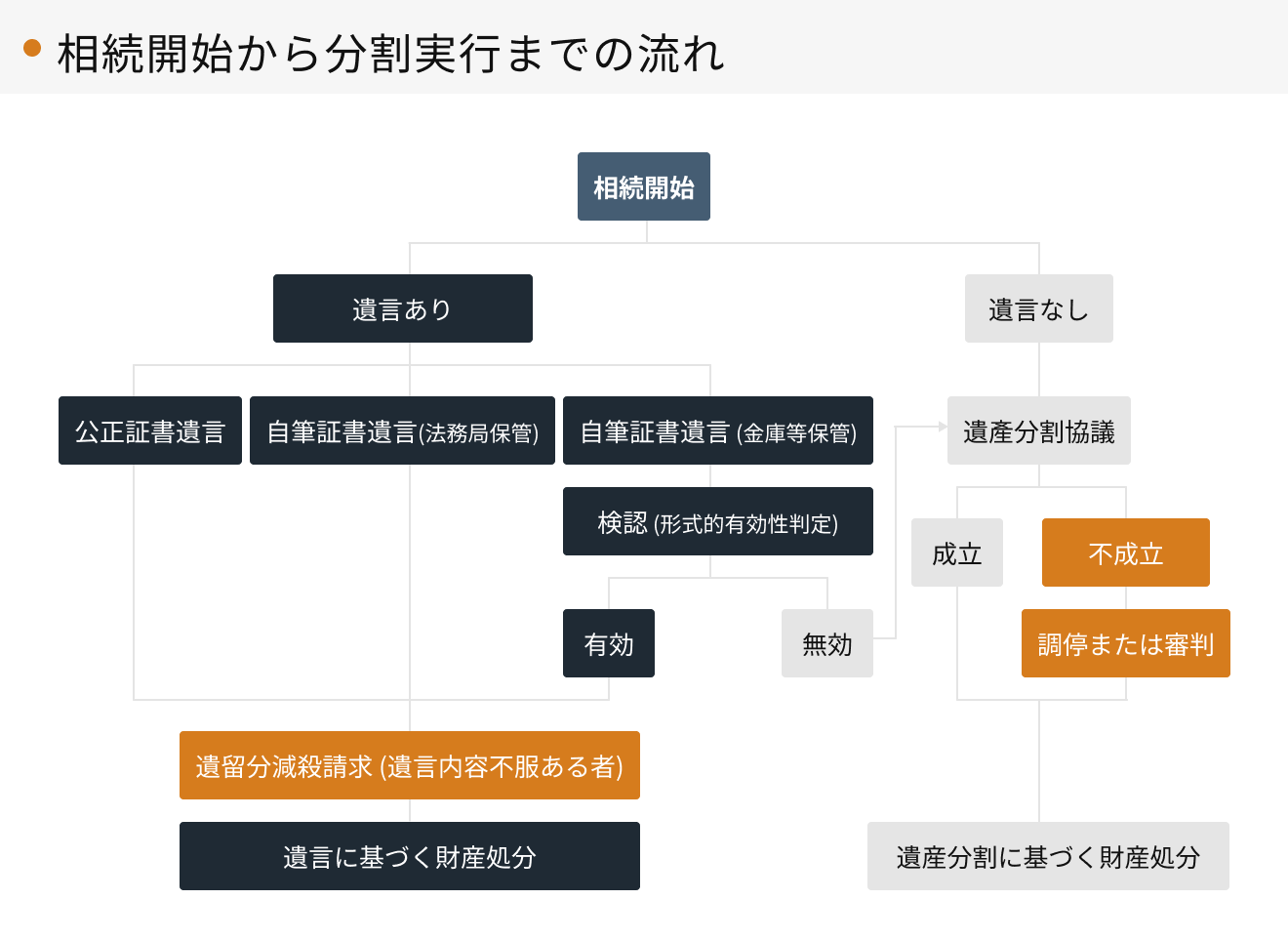

遺言相続をするための遺言書

遺言相続をするためには、遺言書が必要になります。遺言書には3種類あり、遺言書の有無や遺言書の種類によって、以下のような流れとなります。

遺言書の有無によって、相続財産の分配方法や相続人が変わることがあります。そのため、遺言書は相続対策において重要な役割を果たします。

遺言書の種類

遺言書には以下の3つの種類があります。

- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する遺言書で、形式上のミスがなく確実です。

- 自筆証書遺言(法務局保管):遺言者が自ら書く遺言書を、法務局に保管する方法です。紛失のリスクが無く、検認の手続きが不要のため、利用機会が増えています。

- 自筆証書遺言(金庫等保管):遺言者が自ら書く遺言書を、自ら金庫等に保管する方法です。紛失等のリスクがあり、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

それぞれメリット、デメリットがあります。別の記事で詳しく解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人に最低限保証される相続財産の割合です。たとえ遺言書で全財産を特定の人に渡すと記載されていても、法定相続人にはこの遺留分を請求する権利があります。具体的には、配偶者や子供、親などが遺留分を請求できますので、遺言書を作成する際にはこの点に注意する必要があります。

遺留分についても別記事で詳しく解説していきます。

相続承認と相続放棄

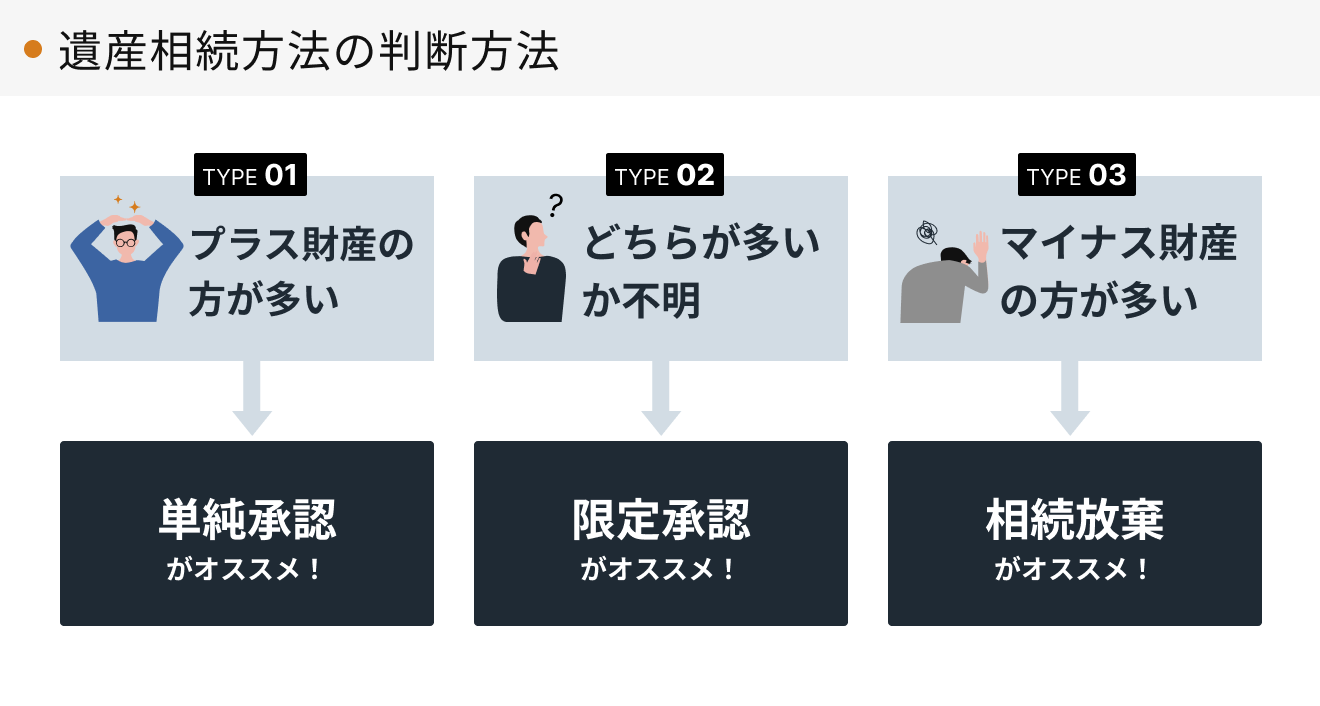

相続が発生した場合、状況によっては財産を引き継がないことを選択することが望ましい場合も考えられます。

相続承認の種類

相続の種類には、次の2つの承認方法があります。

- 単純承認:すべての財産、プラスの財産もマイナスの財産も無条件で相続すること。

- 限定承認:マイナスの財産がプラスの財産を超えない範囲で相続すること。リスクを抑えた選択肢です。

相続放棄

相続放棄は、プラスの財産が少なく、マイナスの財産が多い場合などに選ばれることがあります。

相続放棄を行うと、その相続人は一切の財産を受け取らず、債務も負担しないことになります。相続放棄は家庭裁判所で手続きを行い、法的に正式なものとなります。

相続で困らないための三大対策

ここまでの「相続の基本」を把握できてはじめて、相続という大きな問題に対して解決方法が見いだせるようになります。相続においては、大きく分けて以下の3つの対策が必要となってきます。

- 遺産分割対策

- 相続税対策

- 納税資金対策

遺産分割対策

相続人間でのトラブルを避けるための対策です。遺言書の作成、そして、何よりも早めに相続財産の分割方法を話し合っておくことが重要です。

相続税対策

相続人同士で相続する割合がスムーズに決められたとしても、次にやってくる大きな問題が、財産を引き継ぐことで発生する税金、相続税です。

相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に課されます。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、この額を超えた部分が課税対象となります(2024年12月時点)。

納税資金対策

相続税の納税資金を準備するための対策です。例えば代々受け継いできた土地がある場合、その土地の地価が高ければ高いほど莫大な相続税がかかり、納めるお金をどう準備するかが問題となってきます。

不動産を活用した相続税対策

相続税にはさまざまな特例や控除があり、これらを上手に活用することで税額を抑えることが可能です。不動産は、相続税の節税対策として有効な手段となります。

小規模宅地等の特例

自宅や賃貸物件を所有している場合、「小規模宅地の特例」を利用することができます。

小規模宅地等の特例を使えば、相続する土地の相続税評価額を最大80%まで減額することが可能です。この特例は、被相続人が住んでいた住宅や事業用の土地、賃貸用の土地に適用されます。

賃貸物件の活用

賃貸不動産を所有している場合、相続時の評価額は通常の土地よりも低く見積もられるため、相続税の節税効果があります。また、生前に賃貸物件を購入することで、相続税を減らすこともできます。

スムーズな相続は適切な準備と対策が有効

相続は、法律や税金の知識が必要な複雑な手続きですが、適切な準備と対策を講じることでスムーズに進めることができます。特に、不動産を活用した相続税対策は、諸問題を解決する非常に有効な手段となります。相続に関する疑問や不安がある方は、ぜひ専門家に相談して、適切な対策を立てましょう。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

関連キーワード