株を貸すだけで金利がもらえる「貸株サービス」とは? 仕組みと使い方

株式投資の利益といえば、値上がり益や配当金、株主優待をイメージするでしょうが、それだけではありません。証券会社の「貸株(かしかぶ)サービス」を利用すれば、持っている株を貸すだけで利益を得ることができます。

今回は、貸株の仕組み、貸株の設定の違い、貸株金利の高い銘柄、貸株の使い方を紹介します。

CONTENTS目次

そもそも貸株とは?

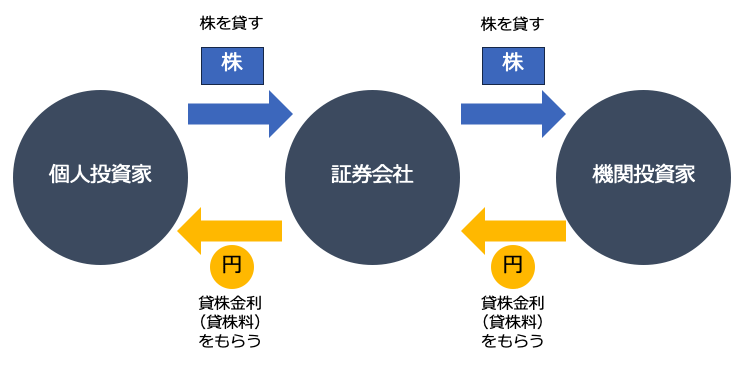

貸株サービスは、ざっくりいえば株のレンタルサービス。個人投資家が持っている株を証券会社に貸し出すことで、貸株金利(貸株料)が得られるサービスです。証券会社は、個人投資家から借りた株を機関投資家などに貸し出すことで、機関投資家などから貸株金利を受け取ります。そして証券会社は、受け取った貸株金利のなかから個人投資家に貸株金利を支払ってくれるのです。

<貸株サービスのイメージ>

株式投資で購入した株は、基本的にただ持っているだけです。なかには長期間保有することを前提に、数年、数十年と持ち続けている株もあるでしょう。貸株サービスを利用してそうした株を貸し出せば、貸株金利をもらえるというわけです。

なお、貸株で株を貸し出している間も、普段の株式取引と同じ要領で売ることもできます。株を貸しているからといって、わざわざ返してもらう手続きも必要ありません。

ただし、NISA口座で購入した株は貸株の対象外です。貸株サービスで株を貸し出すと、株主名簿上の株の名義が変わるのですが、NISA口座ではそもそも株の名義変更が認められていないためです。貸株サービスで貸し出せる株は課税口座(特定口座または一般口座)で保有しているもののみです。また、貸株が利用できるのは単元株(100株単位)となっています。

貸株金利はいくらもらえる?

貸株サービスそのものは、基本的に国内に上場している銘柄ならば利用できます(一部対象外銘柄あり)。ただ気になるのはやはり「貸株金利はいくらもらえる?」でしょう。

貸株金利は、貸株を行う市場での需要をもとに各証券会社が決めます。本稿執筆時点(2025年4月25日)で貸株金利の下限は年0.1%〜0.2%ですが、上限には違いがあります。

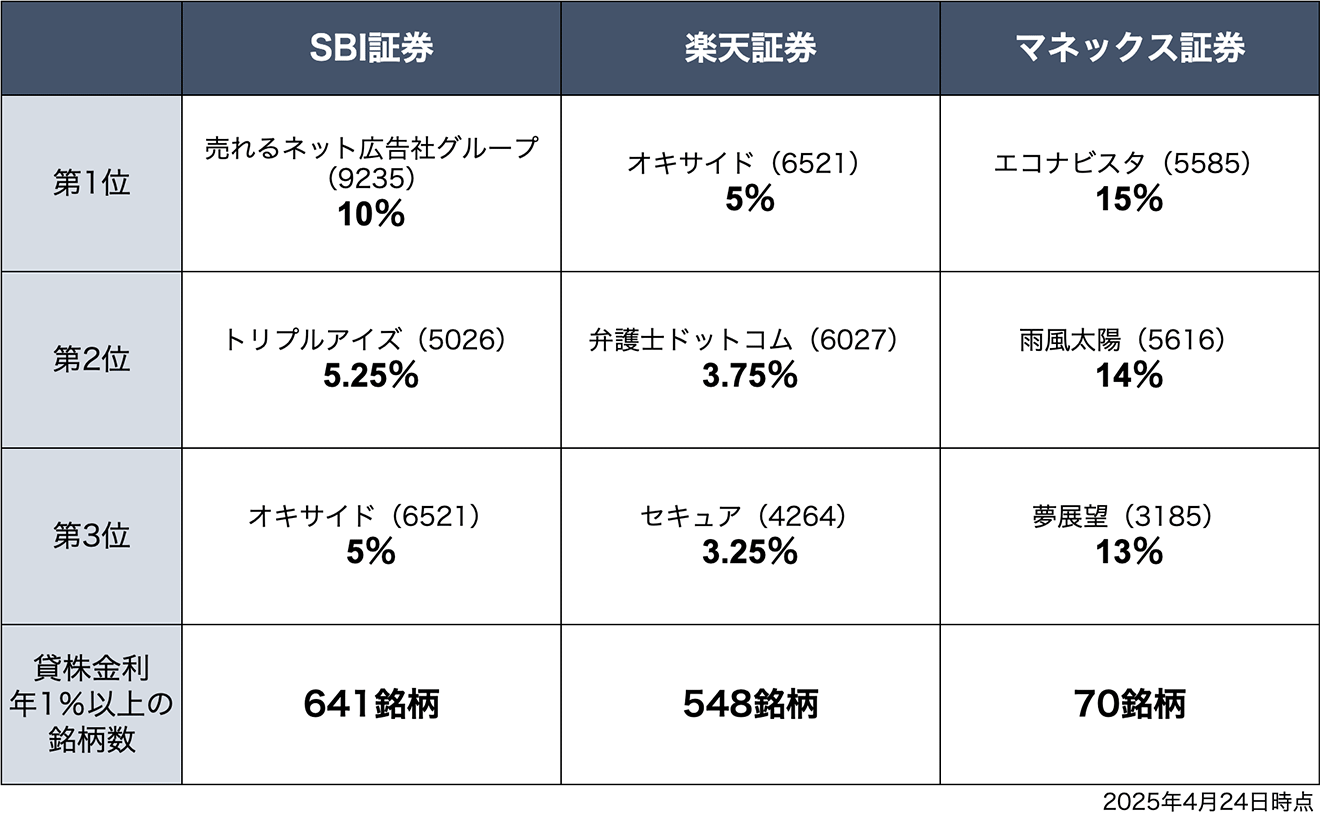

SBI証券・楽天証券・マネックス証券の貸株サービスで貸株金利の高い銘柄ベスト3と、貸株金利が年1%以上の銘柄数を調べたところ、次のようになっていました。

<貸株金利の高い銘柄ベスト3・貸株金利が年1%以上の銘柄数>

もっとも高い貸株金利を提示していたのはマネックス証券で、1位は年15%にもなっています。貸株金利が年1%以上の銘柄数がもっとも多かったのはSBI証券で641銘柄もあるため、すでに保有している銘柄のなかに対象の銘柄がある人もいるでしょう。

ただし、貸株金利の高い銘柄は値動きが大きく、株価の下落リスクが比較的高い銘柄だといえます。証券会社から株を借りた機関投資家は、借りた株を空売り(先に株を売って、後で買い戻す取引)に利用します。空売りでは、株を先に売ったときの株価より、後から買い戻したときの株価のほうが安い(=値下がりしている)と利益が出ます。つまり、貸株金利の高い銘柄はそれだけ「今後値下がりする」と多くの人が思っている銘柄というわけです。

貸株金利は、お使いの証券会社のウェブサイトで確認できます。毎週更新されていますので、気になる銘柄があれば確認してみましょう。

設定次第で配当金や株主優待ももらえる!

お得に見える貸株ですが、デメリットもあります。それは、貸株をすると株の名義が貸出先に移ってしまうこと。この状態で各銘柄の権利確定日を迎えると、配当金や株主優待がもらえなくなってしまいます。株主総会にも出席できません。「貸株はやってみたいけど、配当金・株主優待がもらえなくなるのは困る」と考える人もいるでしょう。

しかし、心配はいりません。貸株サービスを用意している証券会社のなかには、普段は株を貸し出しながら貸株金利を受け取り、配当金や株主優待がもらえるタイミング(権利確定日)に合わせて貸株を自動的に返却(解除)して配当金や株主優待を受け取れる設定ができるところもあります。

証券会社により名称は異なりますが、おおよそ次のような設定が可能です。

1. 金利優先

権利確定日も貸株を続けて貸株金利を増やすことを優先する設定です。証券会社によっては、権利確定日の貸株金利をアップしてくれるところもあります。株主優待はもらえませんが、配当金のかわりに「配当金相当額」(後述します)が受け取れます。

2. 株主優待優先

株主優待の権利確定日に、一時的に株が返却されるので、株主優待を受け取ることができます。株主優待の権利確定日と配当金の権利確定日が同じ場合は、配当金も受け取れます。株主優待の権利確定日と配当金の権利確定日が違う場合は、配当金は配当金相当額として受け取ります。たとえば、3月末と9月末に権利確定日があり、株主優待の権利確定日が3月末のみという場合、3月末に株主優待と配当金、9月末に配当金相当額がもらえるというイメージです。

3. 配当・優待優先

株主優待の権利確定日と配当金の権利確定日に株が返却され、株主優待も配当金も受け取れます。

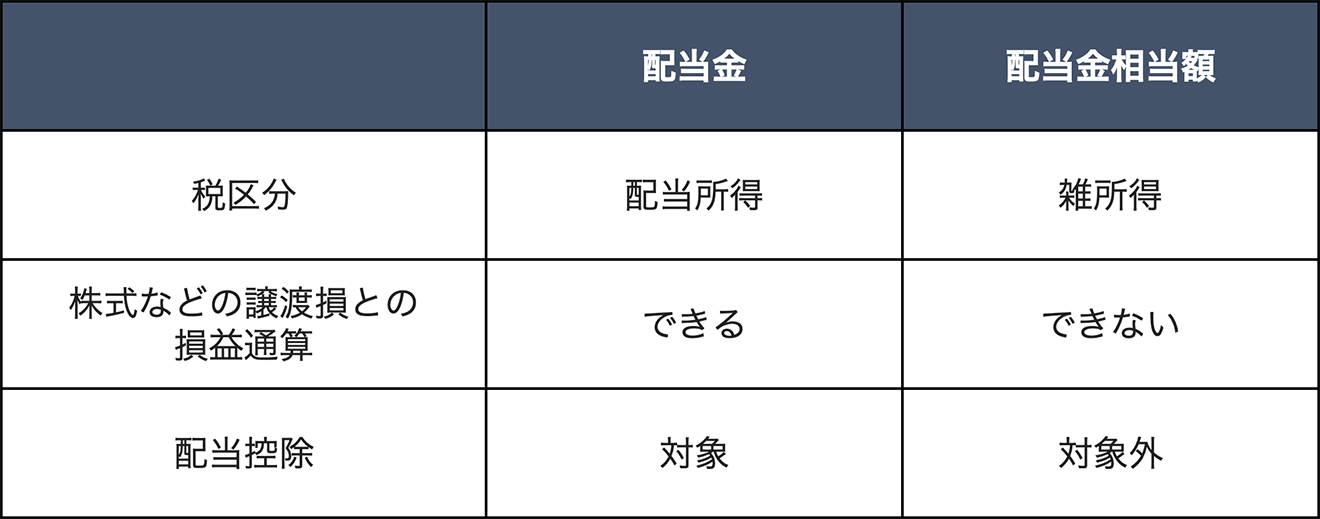

なお、貸株をしている間に配当金の受け取りがあると、配当金の代わりに「配当金相当額」がもらえます。配当金相当額は「税引後」の配当金と同じ金額なので、配当金と同じようなものだと思われるかもしれません。しかし、配当金と配当金相当額では、税金の扱いが異なります。配当金は配当所得となり株の損失(譲渡損失)と損益通算できますが、配当金相当額は雑所得となり損益通算もできません。金額としては、大きな差にならないかもしれませんが、押さえておきましょう。

<配当金と配当金相当額>

「貸株はしてみたいけれど、配当金や株主優待も欲しい」というのであれば、株主優待優先、配当・優待優先の設定をしておくのがおすすめです。反対に、配当金や株主優待がない(いらない)というのであれば、金利優先の設定にしておけば貸株金利をアップさせることもできます。

一定期間以上保有し続けていないと株主優待が受けられない銘柄や、保有年数によってもらえる株主優待が変わる銘柄もあります。こうした銘柄の場合、貸株をすると保有期間や保有年数がリセットされてしまいます。

この場合は、株主優待を受けるのに必要な株数だけ残して貸株をすればOK。貸株では、銘柄ごとに「一部だけ貸し出しをしない」という設定ができます。

たとえば、株主優待に必要な株数が100株の銘柄を500株保有しているなら、400株は貸株金利を得るために貸し出し、残りの100株は貸し出さずに保有していれば、400株分の貸株金利を受け取れ、株主優待ももらえます。

貸株はどう使うのがおすすめ?

貸株は、株を貸し出すだけで貸株金利を得ることのできる手段です。設定次第で株主優待や配当金も得られますので、特に長期保有したい銘柄を貸し出しておくというのに向いています。

反対に、「貸株金利が高いから」と貸株金利の高い株を購入して、それを貸し出すような投資ではありません。値上がり益・配当金・株主優待を得るために適した銘柄を選んだ上で「せっかく長期保有するならば貸株金利ももらおう」ということで利用するのが貸株の上手な使い方でしょう。

少しでも利益を増やしたいのであれば、貸株を検討してみてはいかがでしょうか。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

関連キーワード