遺留分とは? 遺言書との関係や、知っておきたい基礎知識から主張方法まで

遺留分とは、たとえ遺言で相続人に指定されていなくても、法定相続人に対して法律上保障されている最低限の遺産の取り分のことです。遺留分をもつ法定相続人であれば、遺言書に「相続分はゼロ」と記載されていたとしても、「最低限この割合の遺産を受け取る権利がある」と主張することができます。また、相続手続きがすでに完了していたとしても、その後に自分に遺留分があることを知った場合には、請求を行うことが可能です。

本記事では、誰に遺留分が認められるのか、保障される割合はどのくらいか、そして遺留分をいつまでに、どのようにして主張すればよいのかについて、詳しく解説していきます。

遺留分とは?

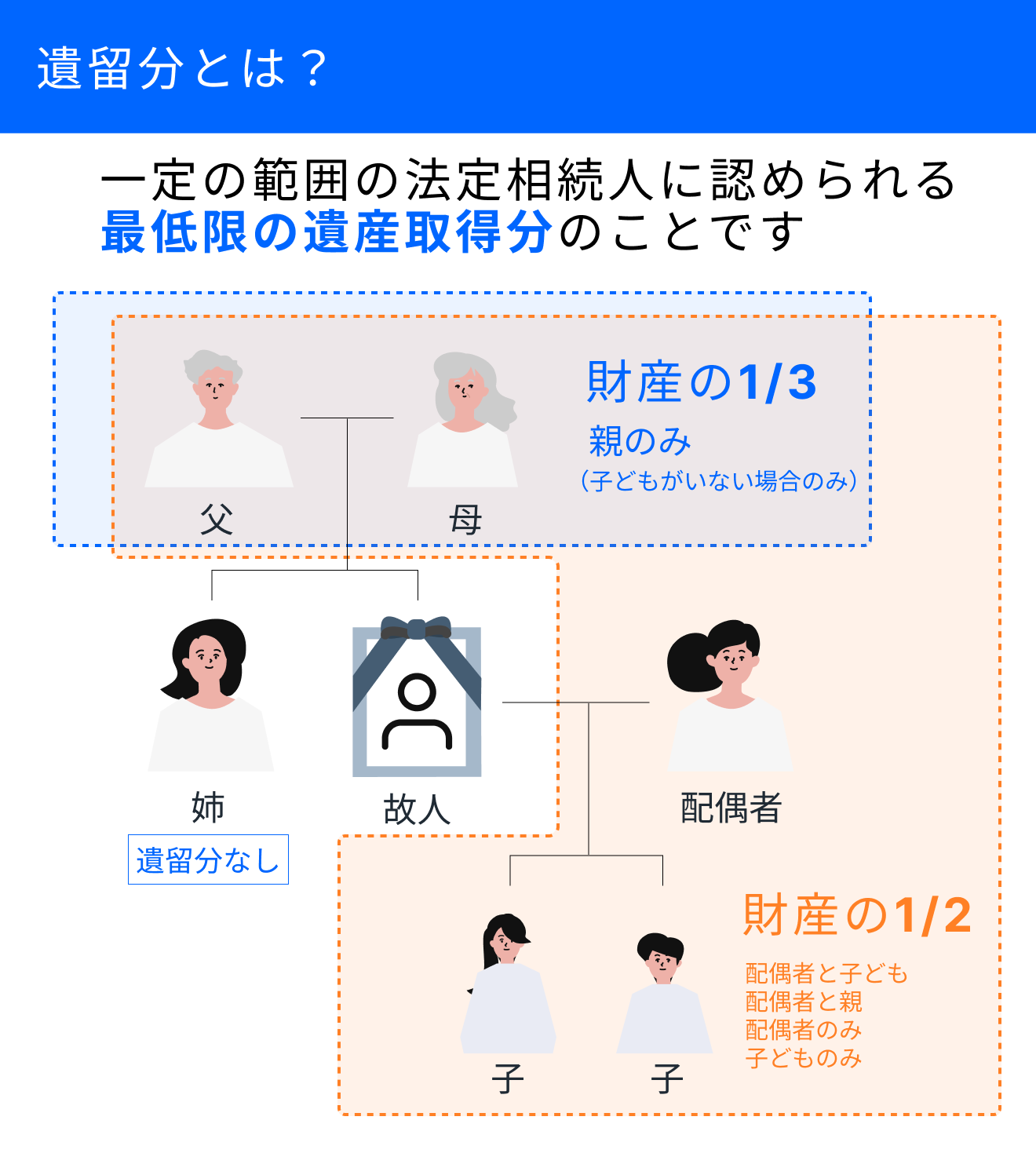

遺留分とは、遺言によって本来相続できるはずの財産を相続できなかった法定相続人に対して、法律上最低限保障される遺産の取り分のことです。遺言の内容が、この遺留分を侵害するものであった場合、遺留分権利者は遺贈や贈与を受けた人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

遺留分を持つことができる相続人

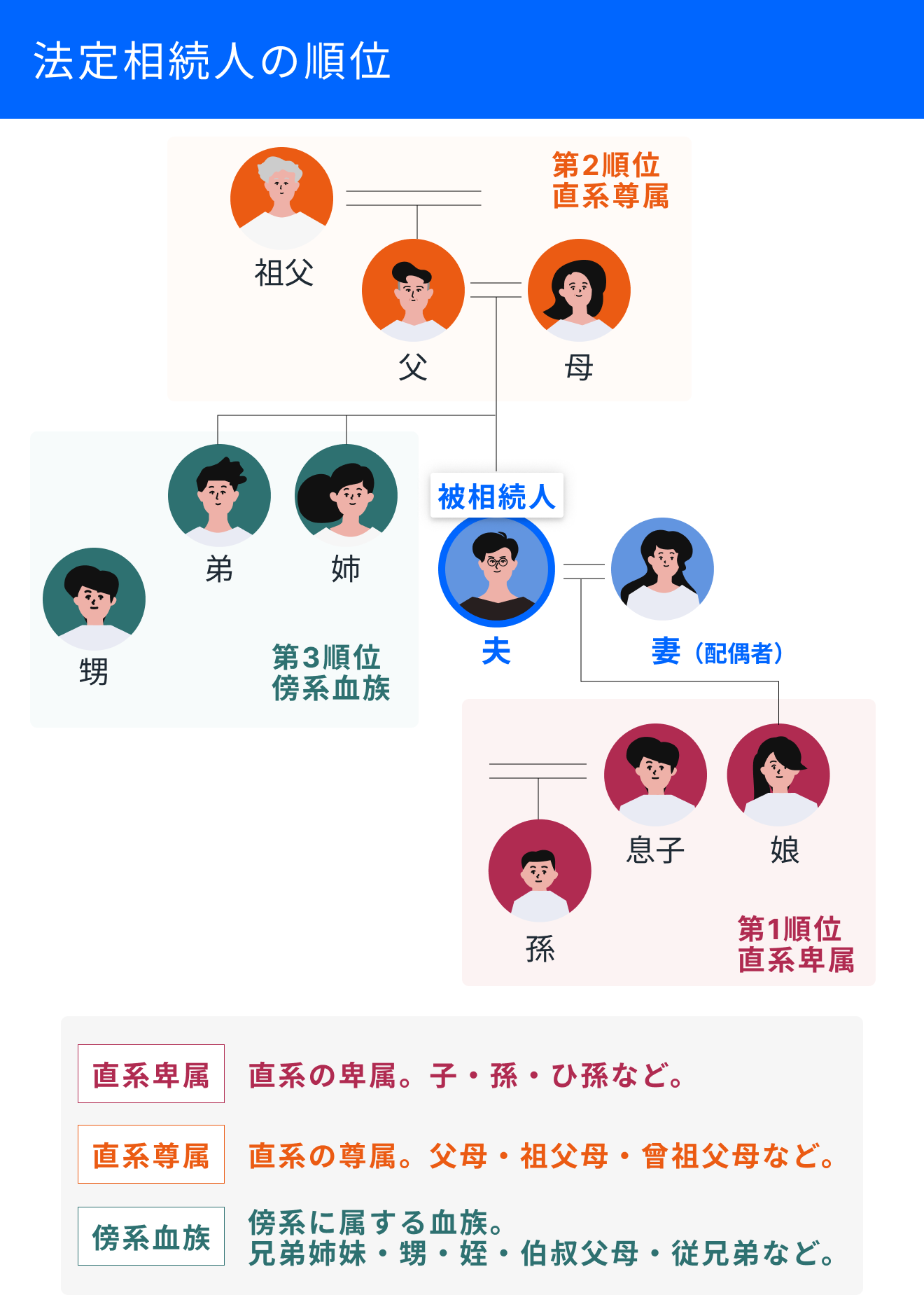

遺留分は、配偶者、直系卑属(子ども・孫など)、直系尊属(親・祖父母など)が相続人となった場合に認められます。

遺留分が認められている相続人の範囲

法定相続人になれるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属、さらに兄弟姉妹およびその子どもなどと定められています。このうち遺留分を持つ相続人は、配偶者、直系卑属、直系尊属に限られます。

| 法定相続人 | 遺留分 |

|---|---|

| 配偶者 | あり |

| 子ども、孫、直系卑属 | あり |

| 親、祖父母、直系尊属 | あり |

| 兄弟姉妹、その子ども | なし |

遺留分を認められている法定相続人は、自分に与えられた財産の価額が遺留分を下回っている場合、最低限その遺留分に満つるまでの金銭を受け取れるように主張することができます。

兄弟姉妹に遺留分がない理由

兄弟姉妹およびその子どもには、遺留分は認められていません。これは、兄弟姉妹が被相続人の生活や財産の形成に直接関与する機会が少なく、法律上、他の法定相続人に比べて保護の必要性が低いと考えられているためです。そのため、たとえ兄弟姉妹が法定相続人となっても、遺言によって相続分が与えられなかった場合に、遺留分を主張することはできません。

遺留分の割合と計算方法

遺留分は、すべての相続財産に対して主張できるわけではありません。原則、法定相続分の2分の1(または3分の1)が遺留分として主張できる対象となります。そのうえで、各相続人は遺留分を侵害している受贈者や受遺者に対して、自身の遺留分を主張することになります。

総体的遺留分と個別的遺留分の違い

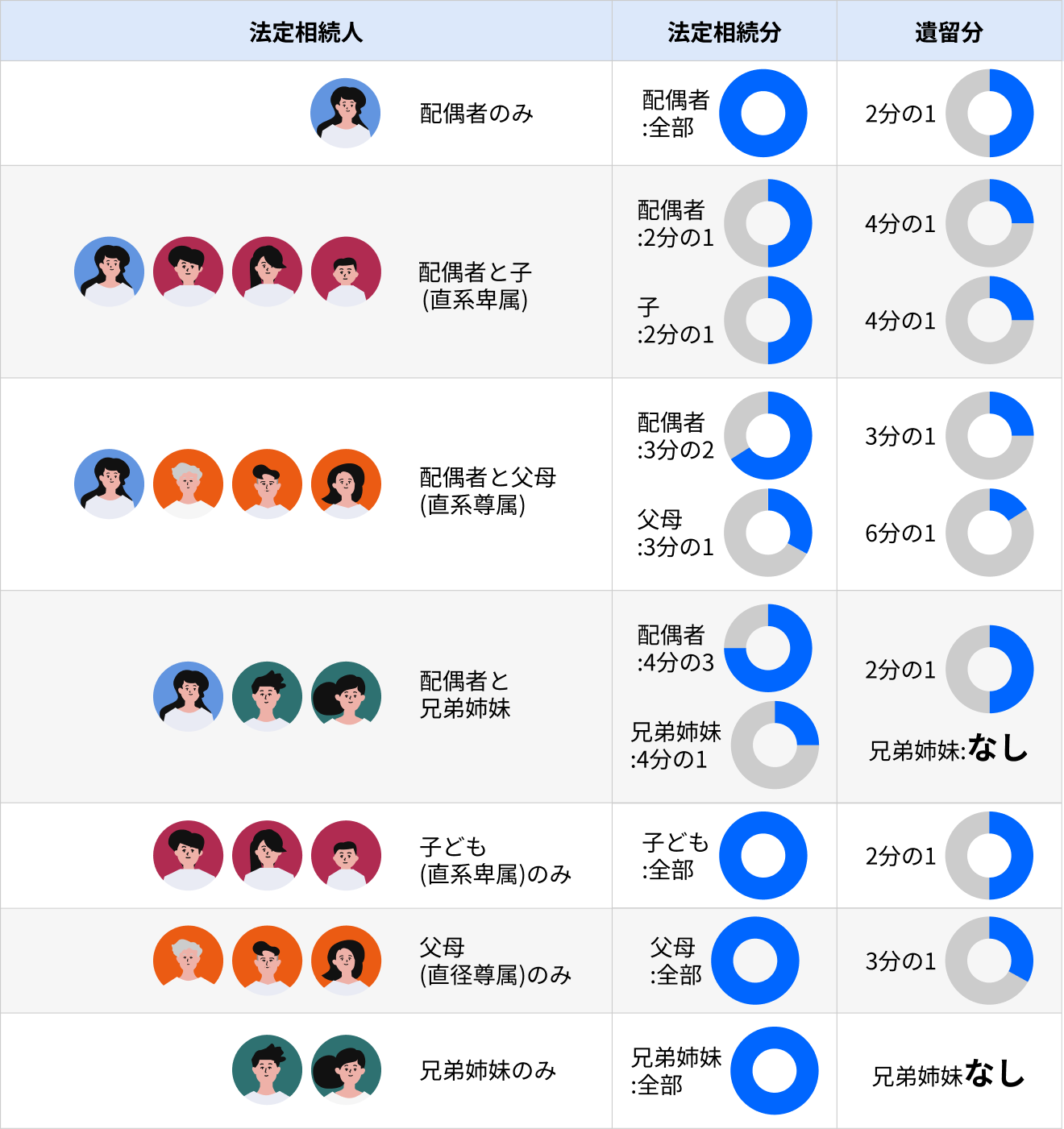

相続財産のうち、遺留分の対象となる全体の財産を「総体的遺留分」といい、それに対して、各相続人が受け取るべき遺留分を「個別的遺留分」と呼びます。これらの遺留分の割合は、法定相続分と同様に、誰が相続人となるかによって異なります。

相続関係ごとの遺留分の具体例と計算方法

具体的に誰がどのくらいの割合で遺留分を受け取ることができるのか、次の表で確認してみましょう。

たとえば、相続財産が6,000万円あり、法定相続人が配偶者と子ども2人である場合、それぞれに認められる遺留分の金額は次のとおりです。

- 遺留分の対象となる全体の財産(総体的遺留分):2分の1

6,000万円 × 1/2 = 3,000万円 - 配偶者の個別的遺留分:2分の1

3,000万円 × 1/2 = 1,500万円 - 子ども2人の個別的遺留分:2分の1を2人で分ける

3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円(1人あたり)

つまり、仮に遺言書で「相続財産を一切与えない」と明記されていたとしても、上記の金額分については遺留分として取得を主張することができます。また、遺言によって上記より少ない財産が指定されていた場合にも、その不足分について請求することが可能です。

遺留分の対象となる財産範囲

次に、遺留分を計算するうえでの「相続財産」について確認していきます。遺留分の対象となる財産には、生前に贈与した財産が含まれることがあります。そのため、どこまで遡って遺留分の計算対象とするのか、その範囲についても民法によって定められています。

相続開始時の財産が基本

被相続人が相続開始時に保有していた財産、たとえば、預貯金や不動産、貴金属などは遺留分の対象となります。また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も遺留分の計算における相続財産に含まれます。

生前贈与や不相当な取引も対象

原則として、相続開始の1年以上前に行われた贈与は、遺留分の算定には含まれません。しかし、贈与者および受贈者の双方が、その贈与によって遺留分権利者に損害が生じることを知っていた場合は、1年以上前の贈与であっても遺留分の対象となるため、注意が必要です。これは、受贈者が法定相続人でない場合にも同様です。

また、贈与に該当しない場合でも、不相当に安い価格で財産を譲渡したような有償行為があった場合には、その差額部分が実質的に贈与とみなされ、遺留分の算定対象となることがあります。たとえば、時価1,000万円の自動車を100万円で譲渡した場合、差額の900万円が贈与と評価され、遺留分を侵害していないかどうかを判断する際の基礎財産に算入されます。

特別受益の扱いと注意点

相続開始前10年以内に、共同相続人(複数の相続人がいる場合、遺産分割の完了まで遺産を共有している相続人のこと)に対して行われた生前贈与で、特別受益に該当するものも遺留分の対象となります。

特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に特別な利益を与えた場合を指します。たとえば、家を建てるための資金を援助されたり、高級車を買ってもらったようなケースです。このような贈与が10年以内に行われていた場合、それは遺留分計算に含まれる贈与財産とみなされる可能性があります。

ただし、特別受益に該当するかどうかの判断は難しく、ケースごとに異なる可能性があるため、詳細については専門家に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求の流れと注意点

誰に遺留分の権利があるのか、そして対象となる財産の範囲がわかったところで、次は遺留分を請求する手続きの流れについて確認していきましょう。

遺留分を請求することを、正式には「遺留分侵害額請求」といいます。2019年7月の民法改正までは「遺留分減殺請求」と呼ばれており、遺産を現物で分けることが原則とされていました。

この法改正により、遺留分の精算は金銭によって行うことが可能となり、不動産などの分割によって発生していたさまざまな問題が解消されやすくなりました。これにより、不動産を含む相続財産についても、より円滑に遺留分の調整ができるようになったのです。

まずは話し合い

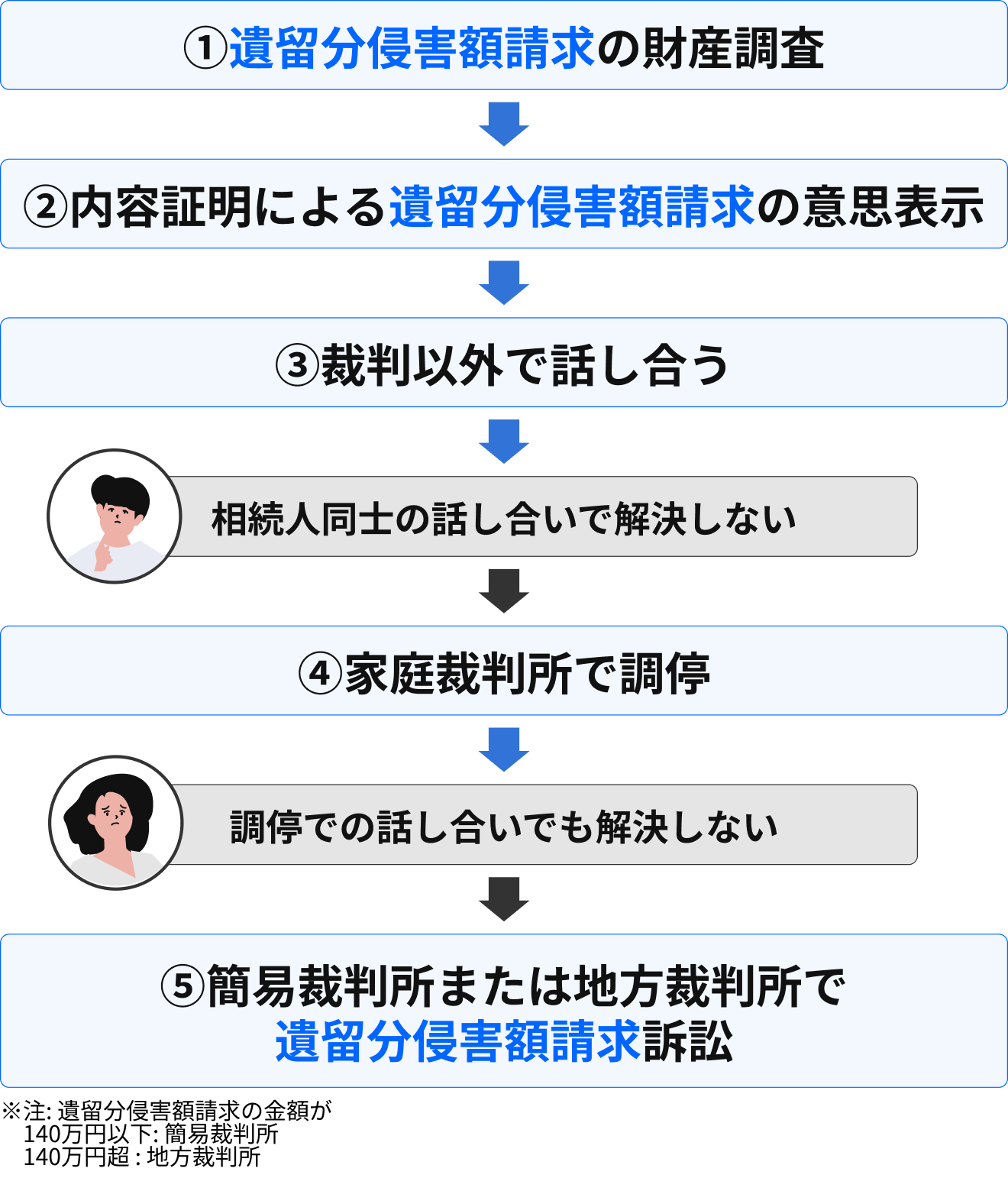

遺留分を請求する際には、いくつかの段階があります。ここでは、その大まかな流れをご紹介します。

-

相続人間で話し合いをする

まずは相続人同士で話し合いを行い、円満な解決を目指しましょう。 -

内容証明郵便を送る

話し合いで解決しない場合には、調停や訴訟といった法的手続きに進むことになります。その前提として、遺留分の権利を行使する意思があることを相手に明確に伝える必要があります。遺留分侵害額請求には時効もあるため、この意思表示は記録として残るよう、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。

内容証明には書き方や形式に関する細かいルールがありますので、不安がある場合には専門家に相談するとよいでしょう。

調停手続きと訴訟による解決

話し合いや内容証明の送付でも解決に至らない場合には、以下のような法的手続きを取ることになります。

-

調停を申し立てる

相続人同士での話し合いが難航した場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、裁判所が選任した調停委員が双方の意見を聞きながら、円滑な交渉を促します。双方が調停案に合意すれば、そこで問題は解決し、「調停成立」となります。 -

訴訟を起こす

調停でも合意に至らなかった場合には、最終的な手段として「遺留分侵害額請求訴訟」を提起することになります。

訴訟では、事実関係を立証するための証拠や、法律に基づいた主張が求められます。手続きも複雑であるため、訴訟を検討する際には必ず弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求権の時効

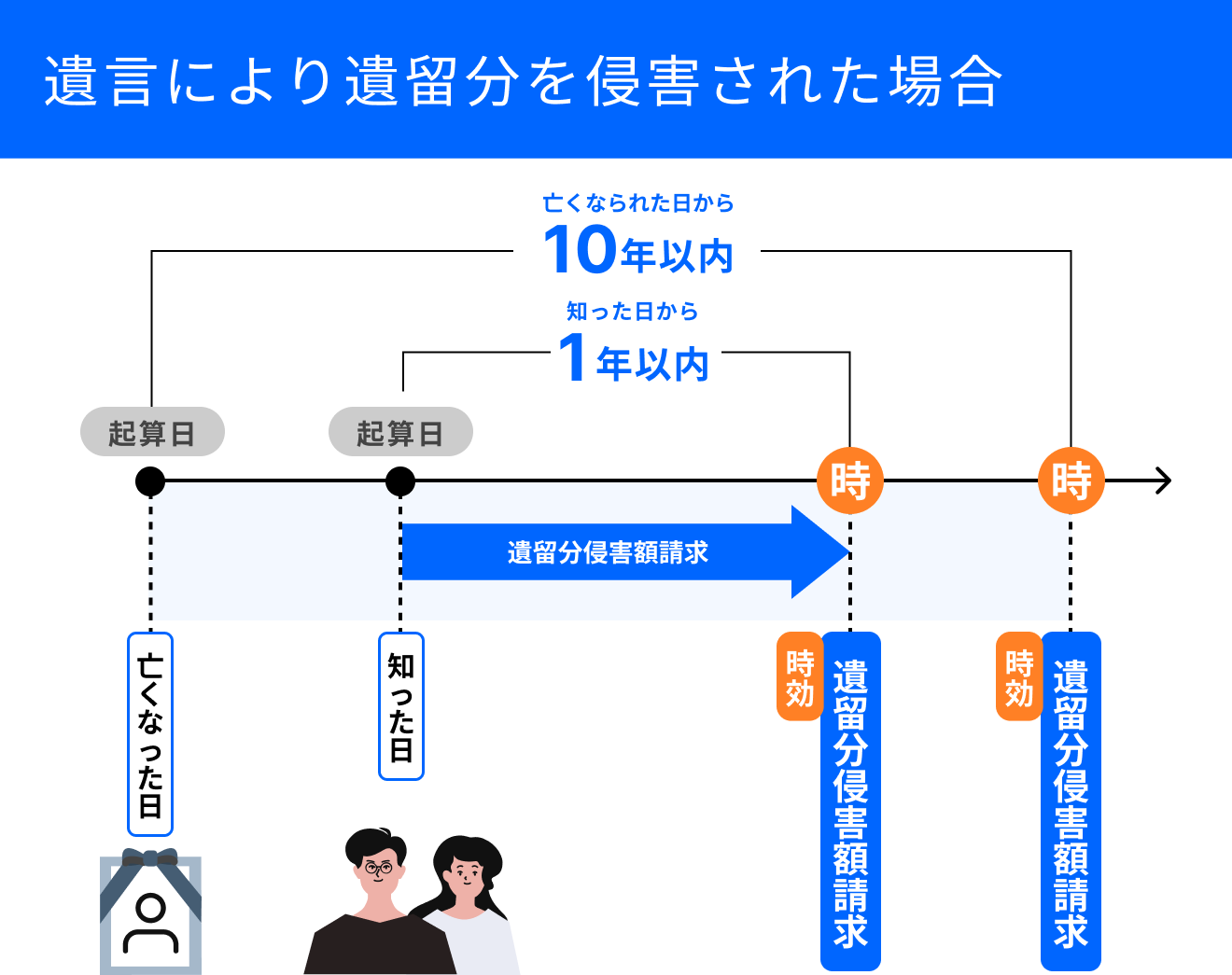

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年を経過したときに時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも権利が消滅します。遺留分が侵されていることや自分に遺留分があると気づいた時には、できるだけ早く行動を起こしましょう。

遺留分を理解し、適切に主張するために

遺留分は、遺言による一方的な財産処分から法定相続人を守るための重要な権利です。ご自身の遺留分について疑問や不安がある場合は、速やかに弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。適切なアドバイスとサポートを受けることで、ご自身の権利を適切に主張し、円満な解決を目指すことができるでしょう。

※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

関連キーワード